Au kilomètre 78 de l’UTMB, Pierre, un coureur amateur mais obstiné, n’avance plus vraiment. Son corps fonctionne encore, mécaniquement, mais sa tête s’emballe. “Pourquoi je me suis inscrit ? Pourquoi je m’inflige ça ? Et si j’abandonnais ici, qu’est-ce que les autres penseraient ?” Les ruminations tournent en boucle. L’instant présent lui échappe, happé par un passé qu’il ressasse et un futur qu’il craint déjà. Pourtant, quelques heures plus tard, il racontera qu’il n’a “pas vu le temps passer”. Contradiction ? Pas vraiment. Plutôt le signe que le temps du coureur n’est pas celui des horloges, mais celui de la chair et de l’esprit.

Sur un ultra-trail, l’instant est tout sauf simple. Il est paradoxal.

Parfois, les minutes s’étirent comme des siècles : les montées semblent interminables, chaque racine devient aussi un obstacle disproportionné. L’athlète se sent prisonnier d’un temps discontinu, fragmenté en micro-souffrances. Un pas. Encore un. Et encore un. Le présent se réduit alors à une succession de petites douleurs, à un combat avec soi-même pour ne pas céder.

Et pourtant… il arrive aussi que les heures s’évaporent. Soudain, on se retrouve déjà au prochain ravitaillement, incapable de dire ce qui s’est passé entre-temps. Comme si l’on avait disparu de soi pour mieux laisser le corps courir. C’est ce que Bergson appelait la durée vécue : un temps continu, fluide, qui nous emporte au-delà des aiguilles d’une montre.

Mais alors, faut-il voir dans l’expérience du coureur une continuité — un flux qui nous engloutit — ou au contraire une discontinuité, faite de fragments d’instant, d’éclats, de ruptures ? La vérité est que l’ultra oscille sans cesse entre les deux. L’esprit hésite entre “je sens donc je suis” et “je pense donc je suis”. Entre la présence viscérale et la rumination mentale.

Les neurosciences nous aident à comprendre cette ambivalence. Quand le cerveau bascule en mode “par défaut”, celui du vagabondage mental, il se perd dans les regrets du passé et les anticipations anxieuses de l’avenir. Mais lorsque l’attention se recentre sur le souffle, le pas, le contact du pied avec le sol, ce même cerveau active des circuits liés à l’intéroception : on revient alors au corps, à la sensation brute, à la continuité vécue.

C’est peut-être là tout le défi de l’endurance : apprendre à habiter l’instant, sans se perdre dans ses discontinuités. Les coureurs expérimentés le savent : la victoire n’est pas toujours d’arriver premier, mais de trouver ce fragile équilibre entre le fragment et le flux.

Bergson et Bachelard : deux visions du temps

Henri Bergson parlait de la durée comme d’une mélodie : un flux continu, impossible à découper en instants séparés. Le temps vécu s’écoule, comme une note qui se fond dans la suivante. Essayez de fragmenter une symphonie en notes isolées : vous perdez la musique. Pour Bergson, le temps de l’existence — et celui de la course — n’est pas mesuré par le tic-tac d’une horloge, mais par cette continuité vécue où notre souffle, nos pas, contiennent déjà l’écho de ce qui précède et l’élan de ce qui suit.

À l’inverse, Gaston Bachelard défendait une conception discontinue du temps : une suite de chocs, de ruptures, d’instants séparés. Le temps n’est pas une rivière tranquille, mais une mosaïque de moments qui s’entrechoquent. Pour lui, nous vivons comme en sauts de puce : une pensée chasse l’autre, une douleur s’impose puis disparaît, un souvenir s’intercale, et ce n’est qu’après coup que nous relions ces éclats pour en faire un récit.

En course, ces deux visions cohabitent étrangement. L’ultra est une partition paradoxale :

Bachelard apparaît dans les douleurs qui percent, dans les instants où l’on s’arrête au ravitaillement, dans les pensées parasites qui surgissent comme des éclats de verre — “j’ai mal”, “je n’y arriverai pas”, “mais qu’est-ce que je fais ici ?”. Le temps se morcelle, se découpe, comme si chaque instant était une bataille à livrer.

Bergson, lui, se révèle dans la magie du rythme : la régularité des foulées, le souffle qui s’installe, la transe douce où l’on cesse de compter les minutes. Tout devient fluide, presque hypnotique. On ne court plus dans le temps, on court avec le temps.

C’est cette oscillation entre le discontinu et le continu qui rend l’ultra si singulier. Le coureur passe sans cesse de la rupture à la durée, du fragment au flux. Un instant il rumine, le suivant il s’oublie dans la cadence. Ce va-et-vient est peut-être la métaphore la plus fidèle de notre rapport à l’existence : une succession de brisures, mais qui, reliées, composent une mélodie.

Alors, l’ultra-trail ne serait-il pas au fond une expérience philosophique grandeur nature ? Une tentative, dans la boue et la sueur, de réconcilier Bachelard et Bergson, l’instant et la durée, le chaos des éclats et la douceur du flux ?

Le temps vécu contre le temps des horloges

En 1922, Albert Einstein et Henri Bergson s’opposent sur une question qui semble abstraite, mais qui, un siècle plus tard, parle à chaque coureur d’ultra-trail : qu’est-ce que le temps ?

Pour le physicien, pas de poésie : le temps est une grandeur mesurable, une coordonnée de l’espace-temps, soumise aux lois de la relativité. Placez deux horloges à des vitesses différentes ou dans des champs gravitationnels distincts, elles ne donneront pas la même heure. Le temps d’Einstein est froid, objectif, chiffrable.

Bergson, lui, s’insurge : ce temps des horloges n’est pas celui que nous vivons. Le vrai temps est durée, subjective, inséparable de la conscience. Ce n’est pas une suite de secondes identiques, mais une expérience qui s’étire, se compresse, se colore de nos émotions.

En ultra, ces deux conceptions cohabitent à chaque instant. D’un côté, le coureur se soumet au temps d’Einstein : sa montre GPS vibre parfois à chaque kilomètre, lui rappelle son allure moyenne, sa fréquence cardiaque, ses temps de passage. Le temps mesuré devient le juge, le compagnon parfois cruel qui dit : “tu es en retard”, “ton allure baisse”, “tu ne tiendras pas”. C’est le temps de l’objectivation, celui que l’on consulte compulsivement au ravito, comme si les chiffres détenaient la vérité de l’effort.

Mais simultanément, le coureur vit dans le temps bergsonien. Un kilomètre peut durer une éternité dans une montée où chaque pas est une lutte contre la pente, tandis qu’une heure entière peut s’évaporer dans la fluidité d’une descente euphorique. Le temps devient élastique, il s’étire ou se contracte selon la douleur, la joie, la fatigue ou l’oubli de soi.

On pourrait dire que l’ultra-trail est une rencontre permanente entre Einstein et Bergson :

Quand le coureur scrute son chrono au centième près, il pense comme Einstein.

Quand il s’abandonne à la continuité du souffle, quand il perd la notion d’horaires et que seule compte la cadence du pas, il vit comme Bergson.

Et si cette querelle philosophique se rejouait à chaque course ? Sur les sentiers de l’UTMB, par exemple, le temps d’Einstein sera celui des classements, des barrières horaires, des secondes qui départagent un podium. Mais le temps de Bergson, lui, sera celui que chaque coureur gardera en mémoire : la nuit étoilée où il a oublié la fatigue, le lever du jour qui l’a submergé d’émotion, ou la douleur interminable d’une montée glaciale.

Einstein a peut-être “gagné” dans les académies. Mais dans les montagnes, dans le cœur des coureurs, Bergson reste souvent le maître.

Neurosciences du temps : illusions et distorsions

Beaucoup d’études en neurosciences nous rappellent une chose déroutante : notre cerveau n’est pas une horloge suisse. Il ne mesure pas le temps de façon linéaire, il le fabrique. Et ce bricolage neuronal est plein de bugs fascinants.

En réalité, nos neurones codent le temps en petites unités discrètes, comme les images d’un film. Ce n’est pas un flux continu mais une succession de “photogrammes” que notre esprit relie après coup. Puis, notre mémoire et nos émotions viennent étirer ou compresser ce ruban de perception. Résultat : le temps que nous vivons est toujours une fiction partiellement réécrite.

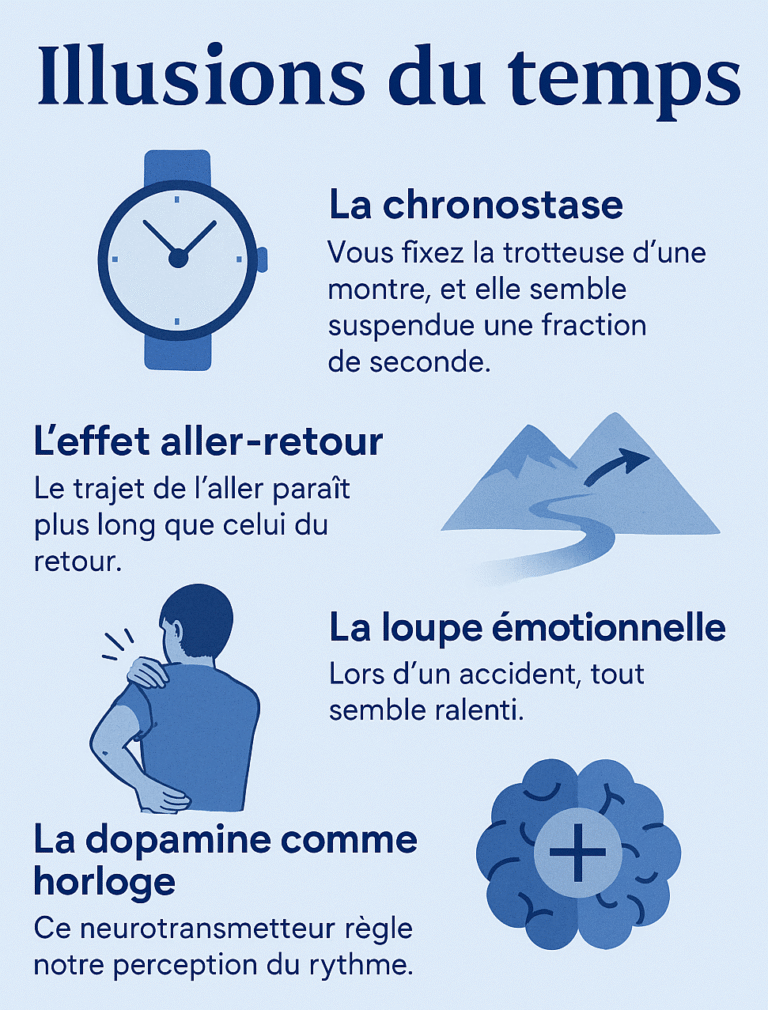

Quelques expériences célèbres l’illustrent :

- La chronostase : vous fixez la trotteuse d’une montre, et elle semble suspendue une fraction de seconde. En vérité, votre cerveau “remplit” le vide perceptif créé par le mouvement de vos yeux. En course, cela peut donner cette impression étrange que le temps s’arrête sur un geste ou un détail : la frontale d’un autre coureur, une branche, une goutte de sueur.

- L’effet aller-retour : le trajet de l’aller paraît plus long que celui du retour. La raison ? À l’aller, nos attentes sont irréalistes, on sous-estime la durée, donc on trouve ça interminable. En ultra, c’est le même phénomène dans une boucle : la première ascension semble infinie, mais au retour, le même chemin paraît deux fois plus court. La nuance est qu’en ultra-trail, la fatigue change la donne : une montée déjà connue peut sembler moins longue mentalement… mais plus dure physiquement, usée par les heures d’effort.

- La loupe émotionnelle : lors d’un accident, tout semble ralenti. Ce n’est pas que le temps se dilate objectivement, mais que le cerveau, sous stress, engrange davantage de détails. En ultra, c’est ce qu’on ressent quand une douleur surgit brutalement : la seconde se fait éternité, chaque signal du corps devient suramplifié.

- La dopamine comme horloge : ce neurotransmetteur règle notre perception du rythme. Trop peu, et le temps paraît figé (comme chez les malades de Parkinson). Trop, et tout s’accélère. Sur les sentiers, une euphorie passagère peut rendre deux heures d’effort “invisibles”, comme si elles avaient glissé dans une poche de temps.

Ces illusions ne sont pas de simples curiosités de laboratoire. En course, elles deviennent palpables. Le temps subjectif se déforme au gré de la douleur, de la fatigue, de la motivation. Une montée peut sembler interminable parce que chaque pas rumine la même pensée parasite. À l’inverse, un lever de soleil peut abolir le temps, effacer la fatigue et donner l’impression que l’on vient de renaître.

L’ultra-trail, en somme, est une salle de cinéma intérieure : notre cerveau projette son propre film du temps. Et c’est là toute la cruauté, mais aussi toute la beauté de l’expérience : l’horloge GPS dira que deux heures se sont écoulées, mais dans le vécu, elles auront eu la densité d’une minute ou le poids d’un siècle.

Je pense donc je rumine

Descartes avait fait du « je pense donc je suis » le socle de notre identité. Mais qu’aurait-il dit s’il avait dû affronter 170 kilomètres autour du Mont-Blanc ? Car sur un ultra, penser devient souvent un piège.

C’est ce que les coureurs racontent après coup : la pensée ne les aide pas, elle les alourdit. Elle se transforme en calculs interminables : « Encore 72 kilomètres… si je continue à cette allure, j’arriverai à Chamonix demain matin… mais mes quadriceps brûlent déjà, est-ce que je tiendrai ? » Chaque opération mentale est une piqûre d’angoisse. Chaque anticipation est une coupure dans le flux. La pensée, loin d’ancrer l’être, le fragmente. Elle morcelle le temps en petits cailloux tranchants qu’on porte dans la chaussure.

On appelle cela les ruminations. Elles sont redoutables car elles transforment la course en une série d’instants insupportables. « Pourquoi je m’inflige ça ? » « Et si je craque au prochain col ? » « Tout le monde va voir que j’ai échoué… » Ces éclats de pensée ne laissent aucune place au fil de la durée. Ils créent une discontinuité douloureuse où chaque minute devient un fardeau isolé. C’est souvent là que l’abandon guette : non parce que le corps lâche, mais parce que l’esprit s’est perdu dans ses propres labyrinthes.

À l’inverse, sentir plutôt que penser ouvre une autre voie. Sentir, c’est redevenir animal : le rythme du souffle, la chaleur de la peau, le frottement du textile sur l’épaule, le bruit sec des pierres sous les semelles. Ces signaux sensoriels nous reconnectent au flux continu du présent. C’est ce que les neurosciences appellent l’interoception, ce sixième sens qui nous rend viscéralement conscients de notre corps.

Et l’interoception n’est pas un luxe de méditant en stage de yoga : elle est un outil de survie pour l’ultra-traileur. Des recherches montrent qu’elle réduit l’anxiété, favorise la résilience et permet de rester centré sur l’action plutôt que sur l’angoisse de l’échec. Autrement dit : quand l’esprit rumine, c’est le chaos ; quand le corps sent, c’est la continuité.

Les moments de grâce que tout coureur décrit — ce fameux état où “ça déroule tout seul” — surgissent presque toujours quand la pensée se tait. Ce n’est pas qu’il n’y ait plus d’effort. C’est que l’effort est vécu comme un flux, sans commentaires. Le souffle se marie à la foulée, la douleur devient une texture de l’instant plutôt qu’un obstacle. On court, simplement. Dans cette durée fluide, le temps cesse d’être un ennemi : il se fait allié.

Comme évoqué plus haut, peut-être faudrait-il réécrire la maxime cartésienne pour l’endurance. Non pas : « je pense donc je suis ». Mais : « je sens donc je suis ». Car c’est en cessant de ruminer que le coureur retrouve son être.

Le coureur comme artiste du temps

Laurent Jenny rappelle que ce sont les artistes qui recueillent et intensifient les instants. Dans Sur l’instant (Verdier, 2024), il souligne combien toute tentative de capturer le présent — par l’image, par l’écriture — reste une médiation imparfaite : l’instant ne se suffit pas à lui-même, il s’inscrit toujours dans une durée. La photographie, par exemple, ne fige pas le temps, elle en révèle au contraire la continuité souterraine.

De la même manière, le carnet de course ne dit pas ce qui a été vécu dans le feu de l’instant, mais ce qui s’en recompose, une fois mis en récit.

Le coureur d’ultra, lui aussi, devient artiste. Durant son périple, il sculpte une durée intérieure. Ses gestes, son souffle, ses hésitations ou ses élans, composent une partition fragile où s’entrelacent le discontinu des instants (les douleurs, les doutes, les pensées parasites) et la continuité du flux (le rythme, le souffle, la régularité du pas). L’ultra n’est pas seulement une performance sportive : c’est une œuvre en mouvement, une esthétique de l’endurance.

Mais comment, concrètement, habiter cet instant sans se perdre dans ses éclats ? Comment dépasser la fracture entre le continu et le discontinu, entre le temps des horloges et le temps du corps ?

Habiter l’instant en course : quelques pistes

Respirer : revenir régulièrement au souffle. Il est la boussole la plus fiable de la continuité. Inspirer profondément, expirer longuement, comme pour se réancrer dans le flux de la durée.

Observer sans juger : les douleurs, les pensées noires, les envies d’abandon sont des instants passagers. Les accueillir comme des nuages dans le ciel, sans s’identifier à eux, permet de les traverser.

Rythmer : trouver une cadence de pas, un balancement des bras, presque comme une musique intérieure. Ce rythme relie les instants épars en une mélodie continue.

Se délester du chrono : accepter que la montre GPS ne dit rien du temps vécu. Le temps objectif est utile pour s’orienter, mais ne doit pas voler la profondeur du temps subjectif. Se souvenir que l’essentiel n’est pas dans la donnée, mais dans l’expérience.

Créer une trace : certains coureurs dessinent mentalement la course comme une toile, d’autres écrivent quelques mots après l’épreuve. Ces gestes ne capturent pas l’instant mais l’ouvrent, l’élargissent, et donnent à l’expérience un relief durable.

Pour conclure

L’ultra-trail n’est pas seulement une affaire de kilomètres, de dénivelé et de chronos. C’est une expérience du temps. Un temps qui s’étire et se contracte, qui se fragmente en instants douloureux ou qui s’écoule en flux continu. Un temps vécu dans la chair plus que mesuré par les horloges.

Habiter ce temps, voilà peut-être l’enjeu ultime du coureur d’endurance. Non pas fuir dans les ruminations, ni se perdre dans la dictature du GPS, mais trouver un espace intérieur où souffle, foulée et conscience s’accordent. Alors, l’instant n’est plus un obstacle ni une fuite : il devient une demeure, un lieu de présence.

Et si, au fond, courir longtemps revenait moins à défier le temps qu’à apprendre à l’habiter et surtout en profiter.

Références & lectures

Laurent Jenny, Sur l’instant (Verdier, 2024) – pour sa réflexion poétique et littéraire sur la manière dont nos vies sont faites d’éclats d’instants à la fois discontinus et reliés.

Henri Bergson, Durée et simultanéité (1922), La pensée et le mouvant (1934) – pour comprendre la distinction entre le temps mesuré et le temps vécu, fondement de l’approche bergsonienne de la durée.

Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant (Stock, 1932) – pour explorer la vision discontinue du temps, comme une suite d’instants qui se succèdent.

Lionel Naccache, Apologie de la discrétion (Odile Jacob, 2022) – pour un regard neuroscientifique et philosophique sur la conscience et la manière dont nous percevons les fragments de temps.

Jimena Canales, Le physicien et le philosophe. Einstein, Bergson et le débat qui a changé notre vision du temps (Princeton University Press, 2015 ; trad. Les Belles Lettres, 2020) – pour revivre le célèbre débat de 1922 entre Einstein et Bergson sur la nature du temps.

Cerveau & Psycho (S. Bohler, 2018 ; I. Winkler, 2020) – pour des exemples concrets des illusions et distorsions temporelles étudiées par les neurosciences (chronostase, effet aller-retour, loupe émotionnelle…).

Marc-André Selosse, Jamais seul (Actes Sud, 2017) – pour la relation entre notre corps, nos microbiotes et le flux vivant qui nous relie au temps naturel.

Baptiste Morizot, Les diplomates (Actes Sud, 2016) – pour réfléchir à l’endurance et à l’attention comme héritages de la survie et du pistage de nos ancêtres chasseurs.