« Nous n’avons pas le temps, nous sommes le temps. »

– Heidegger (Être et Temps, 1927)

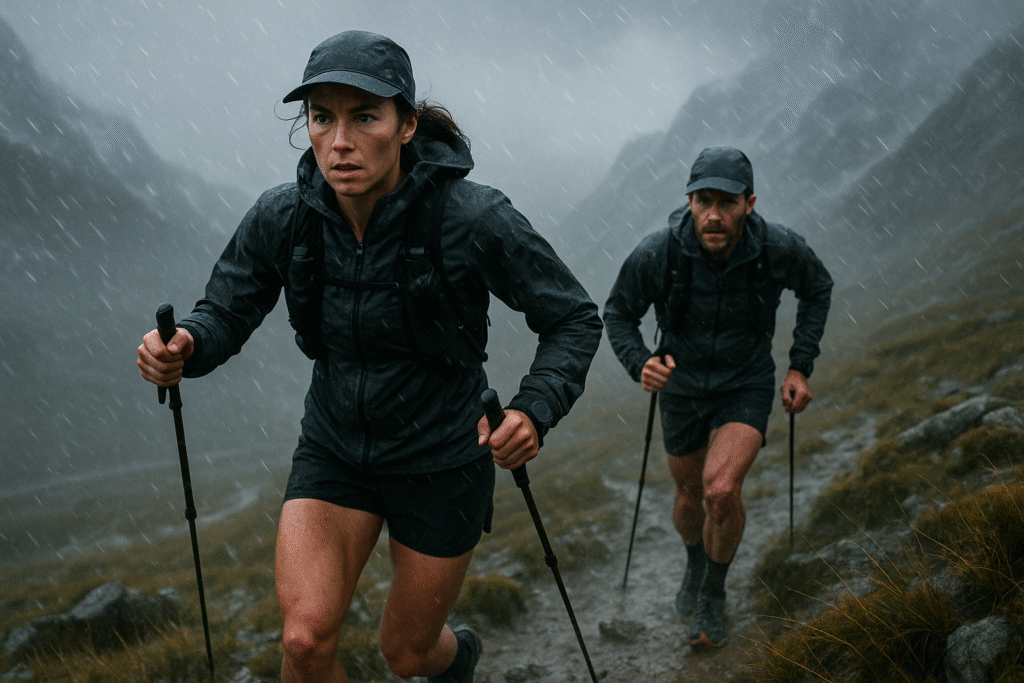

La pluie, la neige, le vent. Un parcours amputé de ses sections mythiques, des visages marqués par le froid et l’incertitude. Cette édition restera dans les mémoires comme l’une des plus dures de l’histoire récente. Pourtant, au cœur du chaos, deux figures ont émergé avec une maîtrise presque déroutante : Tom Evans et Ruth Croft. Ni l’un ni l’autre n’ont semblé céder à la panique des éléments. Leur force ? Une science du rythme, une intelligence de course où les données et les sensations se sont alliées pour dessiner la victoire.

Dans un ultra, la tentation est grande de s’en remettre aux jambes seules. Mais cette année, l’histoire s’est jouée ailleurs : dans la précision d’un pacing pensé en amont, nourri par la data, et dans la capacité à rester à l’écoute fine de son corps quand le plan ne suffit plus. Car dans l’ultra, rien ne se déroule jamais comme prévu. Entre algorithmes et intuition, l’UTMB 2025 a rappelé une vérité : celui qui gagne n’est pas forcément le plus fort, mais celui qui ralentit le moins.

Alors, faut-il confier sa course aux chiffres ou aux sensations ? L’avenir du trail se joue peut-être dans cette tension fertile. Et c’est cette ligne de crête, entre science et chaos, que nous allons explorer.

La montée en puissance des data scientists

Il y a encore dix ans, l’ultra-trail semblait échapper à la froideur des chiffres. On y parlait de mental, d’instinct, de connaissance de soi. Mais en 2025, une nouvelle figure s’impose dans l’ombre des athlètes : celle du data scientist.

À Chamonix, ce rôle est incarné par Joseph Mestrallet, fondateur d’Enduraw, un véritable « laboratoire de la performance ». Avec ses algorithmes et ses capteurs, il n’élabore pas seulement des plans d’entraînement : il modélise la course comme on trace une équation. Chaque détail compte :

consommation d’oxygène (VO₂ max),

profil énergétique,

dénivelé et altitude,

conditions météo,

stratégie de pacing personnalisée, ajustée à la physiologie de l’athlète.

L’UTMB 2025 a montré la puissance de cette approche. Ruth Croft, victorieuse chez les femmes, en est l’exemple le plus éclatant. Sa stratégie, fine et calculée, fut limpide : ne pas brûler d’énergie au départ, maintenir une allure économique, puis accélérer progressivement dans la seconde partie du parcours. Résultat : une arrivée fraîche, concentrée, et une victoire face aux plus grandes.

Chez les hommes, Tom Evans illustre aussi cette bascule. Après deux abandons successifs (2023 et 2024), il a retrouvé le chemin du succès grâce à une gestion régulière et réaliste. Pas de départ suicidaire, pas de pari hasardeux. Simplement une progression méthodique, maîtrisée de bout en bout, qui l’a mené à la victoire en 19h18.

Ces deux victoires envoient un message clair : en ultra-trail, l’improvisation ne suffit plus. La data devient un outil décisif pour repousser la fatigue, éviter les erreurs de gestion, et transformer la montagne en terrain d’équations maîtrisées.

Le retour aux sensations : écouter son corps comme une boussole

Face à cette montée en puissance des algorithmes, certains coureurs revendiquent une approche presque opposée : courir à l’instinct. Car si la data peut prédire, calibrer et optimiser, elle ne remplacera jamais la finesse sensorielle que développe le coureur à force d’heures passées sur les sentiers.

Des athlètes comme Baptiste Chassagne l’affirment sans détour : « Les tableaux Excel, c’est bien pour l’assistance, mais en course ça peut être une prison. » Cette école du feeling repose sur une connexion directe au corps et à l’environnement : savoir ralentir avant l’explosion, reconnaître une douleur qui menace, profiter d’un regain d’énergie pour relancer.

Les plus grands champions eux-mêmes oscillent entre ces deux mondes. François D’Haene, quadruple vainqueur de l’UTMB, a souvent expliqué qu’il préférait s’appuyer sur ses sensations, quitte à improviser. Kílian Jornet aussi parle volontiers de cette écoute intuitive, de cette capacité à « jouer » avec la montagne plutôt qu’à la dompter par les chiffres.

Cette approche sensible n’est pas archaïque, bien au contraire. Ainsi notre intéroception – la capacité à percevoir ses signaux internes (respiration, rythme cardiaque, faim, soif, douleur) – est un prédicteur puissant de la performance. Là où les capteurs donnent des moyennes, le corps, lui, envoie des informations en temps réel, infiniment nuancées.

L’UTMB 2025 en a encore donné la preuve : certains athlètes, moins équipés ou moins enclins à suivre un plan chiffré, ont tiré leur épingle du jeu grâce à une écoute fine de leurs sensations. À l’inverse, d’autres, prisonniers d’un plan trop rigide, ont cédé face à l’imprévu : météo changeante, douleurs inattendues, rythmes imposés par le peloton.

L’art d’écouter ses sensations

À l’opposé des stratégies millimétrées, de nombreux coureurs revendiquent une approche plus instinctive. Partir prudemment, se laisser guider par le souffle et les jambes, puis relancer quand le corps envoie enfin un signal favorable. Ruth Croft elle-même, bien que nourrie aux datas, expliquait déjà après sa victoire au Marathon du Mont-Blanc : « Je ne vais pas trop vite au départ, je mange, je bois… et quand je sens que ça revient, je lâche les chevaux. »

Cette école du ressenti trouve aussi son ambassadeur en Xavier Thévenard, triple vainqueur de l’UTMB, connu pour son calme et sa régularité. « J’écoute mes sensations, je ne pars jamais sur un rythme que je ne peux pas tenir », disait-il. Sa force ? Une attention constante au moindre signe : jambes trop lourdes, souffle qui s’emballe, froid qui s’installe.

De son côté, Jim Walmsley, longtemps prisonnier de départs effrénés, a appris à s’appuyer sur une sorte de “dialogue intérieur” avec son corps. Sa victoire à la Western States en 2018 illustre cette maturité : moins d’arrogance face au chrono, plus d’écoute des signaux ténus du vivant.

Un autre exemple marquant est celui de Ludovic Pommeret, véritable légende de l’ultra.

Surnommé par certains « le phénix », il est capable de renaître au cœur d’une course là où tout semble perdu. Sa victoire à l’UTMB 2016 en est l’illustration parfaite : parti malade et relégué très loin, il a remonté plus de 50 places dans la nuit grâce à une gestion intuitive, refusant de céder au découragement. Rebelote en 2025, avec une 6e place à 50 ans, après avoir enchaîné la Hardrock 100 quelques semaines plus tôt.

Ce qui fascine chez lui, c’est qu’il n’a jamais basé sa réussite sur les datas ou les modèles prédictifs.

Ludo court « à l’ancienne » : il se fie à son corps, à ses sensations de fatigue, à son mental de roc. Il accepte l’incertitude, improvise en fonction de ce qu’il ressent sur le moment. Son approche rappelle qu’en ultra, il existe des performances qui échappent à toute rationalisation.

Là où la data trace des lignes, Ludo cultive, lui, l’art du zigzag maîtrisé. Ses prouesses montrent que l’instinct reste une arme redoutable, capable parfois de défier les algorithmes.

Et que dire de Camille Bruyas, deuxième à l’UTMB 2025, qui a su ajuster son tempo dans le tumulte météo, en suivant sa boussole intérieure plutôt qu’un plan trop rigide ?

Car il s’agit bien de cela : retrouver une forme de proprioception élargie, une capacité à sentir son équilibre dans le désordre, à accorder ses pas au relief, ses inspirations au froid, ses gestes au hasard du terrain. Les philosophes diraient : une « attention incarnée », et les neuroscientifiques une « conscience incarnée. »

Les sciences de l’effort décrivent ces phénomènes avec des mots techniques, mais au fond, c’est une pratique ancestrale : courir à l’écoute de soi. Sentir le corps qui se fatigue mais reste lucide, deviner le moment de se relancer, accepter le chaos comme partenaire de route.

L’UTMB 2025 a rappelé que toute course est un exercice d’accordage. Les datas éclairent, certes. Mais dans l’orage, dans la neige, dans l’inattendu, c’est l’instinct, la présence, la capacité à improviser qui tracent la voie vers l’arrivée.

Vers un équilibre fécond : data + ressenti

Opposer chiffres et sensations serait une erreur. La donnée n’est pas une prison, mais une balise qui éclaire le chemin. Les sensations, elles, sont la boussole qui permet de garder le cap dans l’incertitude.

L’UTMB 2025 en est la meilleure démonstration : Tom Evans a bâti sa victoire sur une gestion méticuleuse de son allure, nourrie par l’analyse des données et de ses échecs passés. Mais quand la tempête de grêle s’est abattue, c’est son instinct et son expérience qui ont pris le relais. De même, Ruth Croft a joué une partition hybride : stratégie de course optimisée par Enduraw, mais avec cette intelligence du moment qui l’a poussée à accélérer au Grand Col Ferret.

Ces deux victoires incarnent une hybridation féconde. Le data scientist n’efface pas le coureur sensible, il le complète. La performance ne vient pas du chiffre seul, mais d’une intelligence du vivant : écouter, s’adapter, improviser. C’est dans cette tension, entre précision et imprévu, que se forge la réussite.

Conclusion

L’UTMB 2025 a montré que la clé n’était pas seulement d’avoir des jambes, mais un cerveau entraîné à jongler entre précision et imprévu.

Les victoires de Tom Evans et Ruth Croft incarnent cette nouvelle ère : une préparation où la data éclaire la route, balise les efforts et optimise le pacing, mais où l’athlète reste souverain par sa lucidité et sa capacité d’adaptation.

À l’opposé, la longévité et les prouesses de Ludovic Pommeret rappellent que l’instinct brut garde toute sa place. Lui ne calcule rien, improvise selon le jour, accepte l’aléa. Et pourtant, à 50 ans, il signe encore des top 10 mondiaux sur les courses les plus dures. Son parcours est la preuve que l’intelligence du vivant dépasse parfois celle des algorithmes.

- La donnée éclaire, mais le souffle décide.

- La science trace des lignes, mais l’humain invente des chemins.

Finalement, il n’y a pas une voie unique. La performance en ultra naît de cette hybridation fertile entre mesure et ressenti, entre précision et improvisation, entre rigueur et chaos. À chaque coureur d’inventer sa propre équation, entre technologie et instinct, entre outil et liberté.

Références

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row.

→ Concept clé du « flow », souvent vécu en endurance quand l’effort devient fluide.Enoka, R. M., & Duchateau, J. (2016). Translating Fatigue to Human Performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(11), 2228-2238. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000929

→ Sur la fatigue musculaire et centrale, essentielle en ultra-trail.Marcora, S. M., Staiano, W., & Manning, V. (2009). Mental fatigue impairs physical performance in humans. Journal of Applied Physiology, 106(3), 857–864. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.91324.2008

→ Étude majeure sur la fatigue mentale et ses effets sur la performance.Millet, G. Y. (2021). Ultra-Trail : Plaisir, performance et santé (2e éd.). Outdoor Éditions.

→ Ouvrage de référence reliant sciences et pratique de l’ultra-endurance.Supiot, A. (2015). La gouvernance par les nombres. Fayard.

→ Réflexion sur le pouvoir des chiffres, appliquée ici à l’entraînement et aux datas.HEC Stories. (2023). L’entrepreneur de la semaine : Joseph Mestrallet (M.22) optimise la performance sportive. https://hecstories.fr/

→ Portrait du fondateur d’Enduraw, « Monsieur Data » de l’UTMB.