« La vision n’est pas une caméra. C’est une prédiction permanente du cerveau sur ce que l’œil capte. » – Stephen L. Macknik,

Voir, c’est plus que regarder. La vision est l’un des rares pouvoirs que nous utilisons sans y penser, mais dont la perte nous renverrait brutalement à notre vulnérabilité animale. Par un simple regard, nous naviguons dans le monde, nous anticipons, nous ajustons nos gestes.

Ce que nous appelons “voir” ne se résume pas à capter une image : c’est ressentir, comprendre, interpréter, agir. C’est un acte intégral. Un savoir du corps. Une lecture du monde, en temps réel, par un cerveau en mouvement. « La vision représente une fonction remarquable. Elle nous permet à la fois de détecter des choses aussi petites qu’un moustique sur notre nez ou aussi vastes que des galaxies à des centaines de milliers d’années-lumière. » (1)

Que se passe-t-il donc entre l’œil et le monde ? Entre un rayon de lumière et la perception d’un obstacle, d’une aspérité rocheuse, d’un coureur devant soi, d’un vide à éviter, d’un sommet à viser ? Quand on court en montagne, voir n’est plus un luxe cognitif, mais une nécessité vitale. Voir juste, voir vite, voir loin. Surtout quand la forme manque et que chaque appui peut basculer dans le chaos. La vision est à la fois une fonction neurologique, une expérience sensorielle, un miroir de notre condition humaine et un acte profondément politique : car là où l’on regarde, on décide. Et ce que l’on perçoit détermine ce que l’on fait.

En trail, voir n’est pas passif. C’est un art de l’engagement. Un dialogue silencieux entre la matière du monde et l’intelligence du vivant. La racine devient un message. Les ombres, des hypothèses. Et un rayon de soleil devient un test de notre adaptation.

Et si l’on ouvrait vraiment les yeux, non pas pour capter davantage d’images, mais pour mieux comprendre ce qui se joue dans l’acte même de voir ?

Des premiers pas de l’hominidé dans les steppes à nos foulées modernes dans les pierriers, des premiers yeux photosensibles apparus sous les océans aux technologies qui corrigent aujourd’hui notre myopie, la vision raconte une histoire qui dépasse de loin la rétine. Elle est une passerelle entre l’évolution et l’émotion, entre les chemins que l’on trace et ceux que l’on imagine.

Dans ce sillon, la marque Julbo© souhaite depuis quelque temps innover et ne pas réduire la vision à une performance optique, mais en faire un terrain de recherche, d’adaptation, voir d’humanité. Ainsi après de multiples discussions, j’ai pu constater qu’elle souhaitait explorer la lumière comme une matière vivante. En interrogeant par exemple les contrastes, non comme une donnée technique, mais comme un vecteur d’interprétation du relief. Dans ce sens, elle souhaite concevoir ses verres non seulement pour protéger l’œil, mais pour respecter la complexité de ce qu’il perçoit, dans la vitesse, l’effort, la fatigue.

Je collabore désormais avec Julbo pas seulement pour les yeux, mais pour rechercher avec eux la subtilité de ce concept: dans leur dialogue avec la lumière, dans leur ajustement à l’environnement, dans leur rôle de guide silencieux pour le coureur engagé. C’est dans cette attention fine, patiente, sensorielle, que pourrait aussi se construire une autre vision du trail, celle d’une vision habitée.

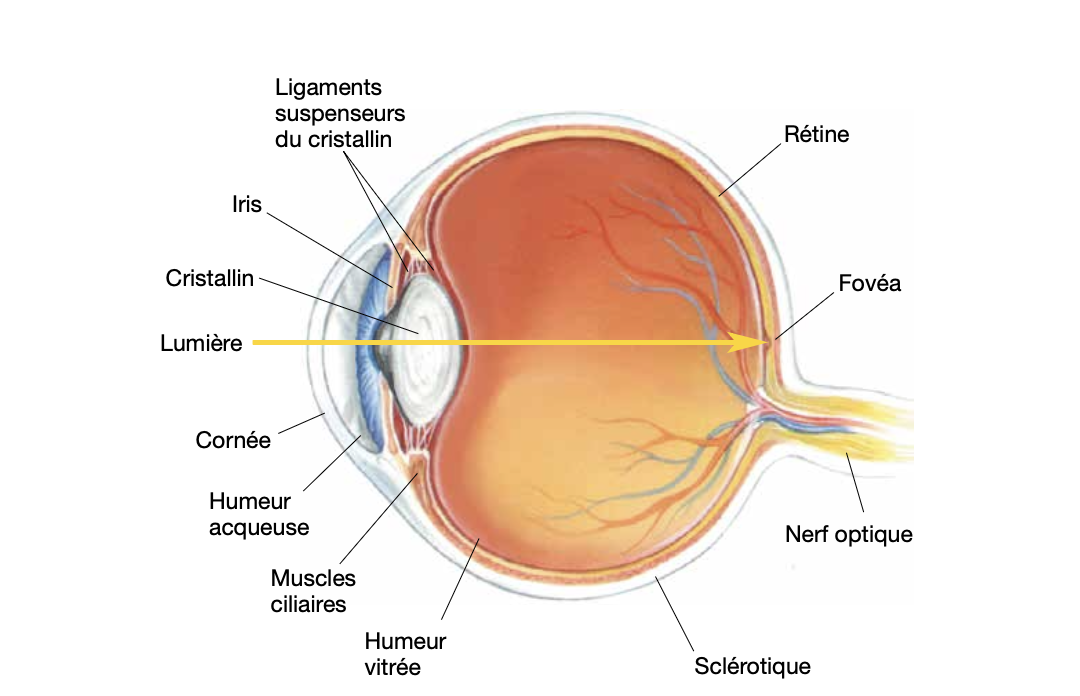

L’œil, cette extension du cerveau

On croit souvent que les yeux voient. C’est une intuition commune, presque évidente : la lumière entre, l’image se forme, le monde apparaît. Mais ce que nous appelons “voir” n’est ni immédiat, ni objectif, ni neutre. Il s’agit d’un acte profond, intérieur, tissé de constructions mentales, de projections sensorielles, de récits silencieux que notre cerveau assemble à chaque instant.

La rétine, en apparence simple écran de réception, est en réalité une prolongation directe du cerveau. Elle ne capture pas le réel, elle initie un processus. Elle transforme la lumière en signal, le photon en influx nerveux, l’événement optique en perception. Mais la perception, elle, ne se contente pas d’enregistrer. Elle interprète, sélectionne, reconstruit. Elle met en scène.

C’est là que les travaux du neurologue Lionel Naccache peuvent venir nous éclairer ce que la science et la philosophie pressentaient depuis longtemps : l’homme est un créateur de fictions. Nous vivons, selon ses mots, dans un cinéma intérieur. Un monde mental dont nous écrivons sans cesse le scénario, dont notre esprit est à la fois le réalisateur, le spectateur et, bien souvent, le personnage principal.

Voir, dans ce cadre, n’est pas un simple acte sensoriel. C’est une écriture. Notre perception devient une scène montée, une production subjective du réel. Notre cerveau ne se contente pas d’enregistrer ce qui se passe autour de nous, il lui donne un sens, une forme, une orientation. Il agence les sons, les lumières, les mouvements, les tensions du corps en un film intérieur cohérent, intelligible, parfois trompeur, toujours singulier.

Lorsque nous courons sur un sentier, ce cinéma s’emballe. Le monde défile vite. Il devient flou, instable, mobile. Et pourtant, nous percevons avec précision ce qui compte : la pierre qui dépasse, la racine qui glisse, la branche qui menace. Nous ne voyons pas tout, mais nous voyons ce que notre cerveau juge essentiel. Le reste est effacé au montage.

Ce processus s’accompagne d’une mobilisation impressionnante de ressources cérébrales : plus d’un tiers de notre cortex est dédié à la vision. Pourquoi une telle abondance ? Parce que voir est une tâche complexe, multisensorielle, anticipatrice.

L’œil n’envoie pas une image figée au cerveau ; il l’alimente d’un flux continu d’informations qu’il faut trier, hiérarchiser, prédire. La vision est dynamique, elle précède l’action. Voir un obstacle, c’est déjà réagir. Voir une pente, c’est déjà ajuster sa foulée. Voir une ombre mouvante, c’est déjà sentir la vigilance s’activer.

En trail, cette boucle sensorimotrice devient vitale. L’œil perçoit, le cerveau projette, le corps répond. Ce mouvement est si rapide, si automatique, qu’on oublie sa complexité. Mais à chaque pas, notre cinéma intérieur tourne en accéléré. Il ne filme pas seulement le monde : il en fabrique le sens pour permettre l’action. C’est cette orchestration silencieuse qui permet au coureur de s’engager sans tomber, d’avancer sans réfléchir, de lire le relief comme une phrase qu’il n’a pas besoin de traduire.

Et pourtant, il suffit d’un défaut d’éclairage, d’un éclat mal perçu, d’un contraste insuffisant, pour que le récit se brouille. La perception perd en netteté, la fiction s’enraye, l’action hésite. C’est là que l’équipement entre en jeu. Pas comme une technologie qui remplace, mais comme une prothèse cognitive. Une extension du cerveau, capable de soutenir l’œil dans sa tâche la plus difficile : voir juste, même quand les conditions sont mouvantes, instables, ou extrêmes.

Dans ce monde de perception active, une lunette bien pensée ne protège pas seulement de la lumière. Elle protège la narration elle-même. Elle permet au film intérieur de se dérouler sans heurts, sans effets parasites, sans angles morts. Elle prolonge la conscience, en la soulageant d’une part de sa charge.

Ce que Lionel Naccache appelle le cinéma intérieur trouve ici, sur les sentiers escarpés, une mise en scène grandeur nature. Le film est en nous, mais il s’écrit dans chacun de nos pas. Et tout commence par un rayon de lumière, un choc lumineux, un geste d’attention. Voir, c’est déjà penser. Voir juste, c’est déjà décider. Et peut-être, déjà courir.

Lumière, contraste, mouvement : ce que perçoit l’œil en trail

Sur un sentier de montagne, l’œil est constamment pris à revers. Rien n’est stable, rien n’est uniforme. La lumière varie, les surfaces changent, les ombres bougent. L’environnement visuel du traileur est un champ de contraintes mouvantes, une partition optique dont chaque note influence le rythme du corps.

La perception visuelle, dans ces conditions, devient un exercice de haute précision. Il ne s’agit plus de simplement voir, mais de comprendre en temps réel les signes lumineux du terrain. Et cela, à travers un processus neurophysiologique exigeant, mais fragile.

La lumière visible n’est pas une matière que l’on touche. C’est une onde électromagnétique, une vibration de l’espace, oscillant à des fréquences comprises entre environ 380 et 750 nanomètres. Lorsqu’elle frappe un objet- caillou, feuille, flaque, peau – elle peut être absorbée, réfléchie ou déviée selon l’angle, la texture et la couleur du matériau.

L’œil, lui, ne perçoit pas directement les objets, mais le comportement de la lumière au contact de ces objets. C’est cette lumière réfléchie qui entre dans la pupille et vient se focaliser sur la rétine, où débute le processus perceptif.

Mais ce flux lumineux n’est jamais neutre. Sur les sentiers, la lumière est capricieuse : elle s’infiltre entre les branches, explose sur une crête, s’écrase en taches diffuses sur une pierre humide. Au lever du jour, elle est rasante, contrastée, presque trompeuse. À midi, elle est crue, uniforme, aveuglante. En fin de journée, elle s’adoucit mais étire les ombres, ce qui peut donner aux reliefs une illusion de profondeur ou de platitude.

Ce jeu de lumière n’est pas qu’une question d’esthétique : il influence directement la façon dont le cerveau reconstruit le monde.

L’œil humain est doté d’un système d’adaptation remarquable. Lorsque l’intensité lumineuse augmente soudainement, la pupille se contracte pour limiter la quantité de lumière entrant dans l’œil. À l’inverse, en faible luminosité, elle se dilate. Ce réflexe pupillaire est rapide, mais pas instantané : il peut prendre entre 0,2 et 2 secondes selon les conditions d’éclairement (Loewenfeld, 1999).

De même, le cristallin ajuste la mise au point grâce à l’accommodation. Cela permet de passer d’un regard lointain à une perception proche, utile, par exemple, lorsqu’on relève les yeux vers un sommet puis revient immédiatement au sol pour éviter une pierre.

Mais ces mécanismes, si puissants soient-ils, ont leurs temps de latence. Trop, parfois, pour le trail. Un coureur lancé à 12 km/h dans un single forestier entre soudain dans une clairière exposée. Son œil, encore dilaté, est aveuglé. Le contraste entre l’ombre fraîche des sous-bois et la lumière brute de la roche à nu provoque une saturation temporaire de la perception visuelle.

La même chose se produit à la descente d’un col, lorsque le regard alterne sans cesse entre une zone claire (ciel, crête) et une zone sombre (sol, ravine, végétation). La perception des reliefs se brouille, les micro-informations du sol deviennent floues. Il suffit alors d’un pied mal posé, d’un rocher mal jugé, d’un virage mal anticipé pour que la foulée soit rompue, voire la chute enclenchée.

Ces instabilités perceptives sont bien documentées : dans une étude de M. Peli (1990) sur la vision dans des environnements à fort contraste dynamique, les chercheurs ont montré que le cerveau a besoin de 300 à 500 millisecondes pour stabiliser une perception visuelle complète après un changement brutal d’éclairement. En trail, cela peut représenter un à deux mètres parcourus sans perception nette, ce qui suffit à mal interpréter un obstacle ou à rater un appui.

Chaque parcours est une carte lumineuse instable. Le massif de Belledonne, au printemps, peut alterner en une même sortie la réverbération neigeuse, l’ombre noire d’un vallon encaissé, le scintillement des sous-bois de hêtres et le miroir aveuglant d’un torrent. Dans ces conditions, la vision est soumise à une charge cognitive intense. Le cerveau doit en permanence recalculer, compenser, anticiper.

Plus la vitesse est élevée, plus l’œil est sollicité dans l’urgence. Sur les sections roulantes, la vue sert à lisser la trajectoire. Sur les parties techniques, elle devient radar de survie. Voir clair n’est plus un confort, mais un organe de décision.

Un simple exemple : dans une descente du col du Mont Cenis, en fin d’après-midi, après 6h d’effort, un coureur se retrouve ébloui par les derniers rayons du soleil couchant, filtrés par les arêtes rocheuses. Il rate une aspérité du sol, glisse, chute. Ce n’est pas une faiblesse physique qui en est la cause, c’est un échec visuel transitoire, lié à la lenteur d’adaptation au changement de lumière.

Ici, le trail révèle ce que la neurophysiologie connaît bien : la perception visuelle n’est jamais totalement synchrone avec l’action. Elle est toujours un peu en retard. Et l’enjeu de l’équipement, alors, est de réduire ce décalage, d’amortir les à-coups de lumière, d’uniformiser le signal visuel pour soulager le cerveau de ces micro-ajustements incessants.

Voir, c’est biochimique

Ce que l’on appelle “vision” est souvent pensé comme une interface : un canal par lequel le monde extérieur nous serait transmis. Mais il ne s’agit pas d’un simple transfert. Il s’agit d’une transformation. Une alchimie neurobiologique où l’énergie lumineuse devient impulsion électrique, où un choc de lumière se convertit en information.

Dans chaque œil humain se trouvent environ 120 millions de bâtonnets et 6 millions de cônes, répartis sur la rétine. Ces cellules photoréceptrices sont les premières sentinelles du visible. Les bâtonnets sont spécialisés dans la vision en faible lumière, sans couleur, avec une haute sensibilité au mouvement ; les cônes, eux, gèrent la vision diurne, la précision, la couleur. Ils sont concentrés dans la fovéa, cette petite zone centrale de la rétine qui nous permet, par exemple, de lire ou de fixer un détail sur un sentier rocailleux.

Mais leur rôle n’est pas passif. Ce sont des usines chimiques à haute réactivité, capables de convertir un signal lumineux en langage nerveux.

Un photon, minuscule particule de lumière, pénètre dans l’œil et frappe une molécule de rhodopsine située à la surface d’un bâtonnet. En une fraction de seconde, cette molécule change de forme. Ce simple repli déclenche l’activation d’une protéine appelée transducine (une protéine G). À son tour, elle active une enzyme, la phosphodiestérase (PDE), qui réduit la concentration de GMPc dans la cellule. Ce changement biochimique provoque la fermeture de canaux ioniques, modifiant la polarité électrique de la membrane. La cellule s’hyperpolarise. Le signal est transmis aux cellules bipolaires, puis ganglionnaires, puis au nerf optique. Le message part vers le cerveau.

Et tout cela, rappelons-le, se produit en moins d’un millième de seconde. Ce processus se répète des millions de fois par seconde, sur l’ensemble de la rétine, à chaque clignement, à chaque mouvement de tête.

En trail, ce mécanisme est mis sous tension. Imaginez un rayon de soleil qui traverse soudain la canopée, et illumine une portion de sentier rocailleux. Votre œil, surpris, reçoit une charge lumineuse brutale. Les bâtonnets, saturés, laissent la place aux cônes. La rhodopsine est détruite, puis reconstituée. Pendant quelques instants, vous êtes à demi aveugle, puis la perception revient, recalibrée, nette.

Ou bien, à l’inverse, dans la pénombre d’un sous-bois humide, vous entrez dans une phase où les cônes deviennent inactifs. Ce sont désormais les bâtonnets qui prennent le relais. Mais ils ont une faible acuité spatiale, et ne distinguent pas les couleurs. Le monde devient gris-bleu, les reliefs flous, les contrastes mous. Vous percevez une forme, mais pas son intention. Une racine ou une ombre ? Le corps hésite. Le pas ralentit. Le système, pourtant bien rôdé, a besoin de quelques secondes pour réinterpréter ce qu’il voit.

Ce décalage perceptif n’est pas un défaut. Il est le prix à payer pour une vision humaine aussi plastique, aussi adaptable, aussi fine. Mais il devient une contrainte dès lors que le rythme s’accélère, que la luminosité varie vite, ou que l’enjeu d’action est immédiat, comme dans une descente technique sur terrain accidenté.

Sur certaines portions du GR20, au petit matin, les coureurs décrivent cette sensation étrange de voir sans comprendre. Le paysage est là, mais le sens ne vient pas tout de suite. Ce n’est pas la fatigue. Ce n’est pas l’émotion. C’est le système visuel qui recalcule. Les cônes ne suffisent pas, les bâtonnets ne sont pas encore prêts. La perception est en suspens.

Dans ces instants, ce qui nous guide, ce ne sont plus les détails, c’est l’intuition du mouvement, une mémoire sensorielle du terrain, une forme d’intelligence incarnée qui prend le relais en attendant que le regard revienne.

Comprendre que voir, c’est une activité biochimique, c’est reconnaître que notre perception n’est ni stable, ni immédiate, ni toujours disponible. Elle dépend de la disponibilité des photopigments, de la rapidité des cascades enzymatiques, de la concentration ionique intra-cellulaire. Elle dépend de la lumière, de l’entraînement, du stress, de la température.

Et cela donne une valeur neuve à la question de l’équipement optique. Une lunette n’est pas là pour “voir mieux”. Elle est là pour préserver le système. Pour lui éviter la surcharge. Pour filtrer la lumière au bon moment, pour que la rhodopsine n’ait pas à tout faire, toute seule, en urgence.

Elle devient, comme dans le chapitre précédent, une interface entre le monde et le cerveau, entre le flux de photons et la chorégraphie musculaire du coureur. Un filtre protecteur, mais aussi un acteur de l’action.

Les défis visuels du trail

Courir en montagne ou sur des sentiers techniques n’est jamais un acte purement physique. C’est une forme de lecture, un déchiffrage constant du monde sous nos pieds, où la vision joue un rôle aussi central que les jambes. Votre foulée dépend d’un calcul visuel préalable. Les appuis résultent d’une interprétation instantanée d’un signal lumineux. Dans ces contextes, l’œil n’observe pas : il prévient, anticipe, décide.

Au cœur de cette fonction, la vision centrale joue un rôle évident. Elle permet de fixer un détail, de discerner un caillou, une racine, une irrégularité de terrain. Elle est le faisceau de précision qui éclaire la trajectoire immédiate. Mais ce cône d’attention ne suffit pas à lui seul. Car sur les sentiers, tout peut surgir de côté : un autre coureur, un animal (surtout sur le Trail de Rodrigues… ), une branche basse, un changement brutal de terrain. C’est là qu’intervient la vision périphérique, plus diffuse, moins précise, mais indispensable à l’équilibre et à l’anticipation spatiale.

Ce double regard, focalisé et latéral, doit fonctionner sans faille. Or, il est souvent mis à l’épreuve par la vitesse, les variations lumineuses, le stress, ou la fatigue. Une lunette mal adaptée, trop enveloppante ou mal taillée, peut gêner la perception latérale. Inversement, un bon équipement optique agit comme un élargisseur d’espace, un stabilisateur du champ visuel, capable de préserver la clarté même dans le tumulte de la course.

Mais voir, ce n’est pas seulement capter la lumière. C’est aussi distinguer les nuances, interpréter les textures, évaluer les micro-reliefs. C’est cette aptitude à percevoir les contrastes, à deviner si une surface est sèche ou humide, si un chemin est meuble ou pierreux, qui fait toute la différence entre un pas sûr et une glissade.

Sur les sections techniques, notamment en descente, les informations visuelles affluent sans relâche. La pupille est tendue, le regard scanne. Mais sans contraste suffisant, à cause d’une lumière trop diffuse, d’un ciel couvert, ou de lunettes inadaptées, le cerveau peine à construire une image cohérente. Le sol devient uniforme. Il n’y a plus de hiérarchie visuelle entre le stable et le traître. Une flaque se confond avec un rocher. Un creux paraît plat. Et le corps hésite.

C’est pourquoi certaines lunettes techniques intègrent des filtres ou des traitements spécifiques pour accentuer les contrastes, même dans des conditions changeantes. Le but n’est pas d’ajouter de l’information, mais de rendre plus lisible ce qui est déjà là, de réduire l’ambiguïté sensorielle dans les moments où la vitesse et l’enjeu ne laissent pas de place au doute.

Et puis, il y a la lumière du soir. Ou celle, timide, de l’aube. Ce moment où le ciel s’éclaircit sans encore éclairer le sol. Où le corps est en éveil mais l’œil, lui, hésite. Dans ces phases crépusculaires, le système visuel bascule. Les cônes, trop peu stimulés, cessent de fonctionner. Ce sont les bâtonnets qui prennent le relais. Mais leur vision est floue, dépourvue de couleurs, moins précise. Le monde devient alors une succession de teintes bleu-vert, sans profondeur claire, sans contours nets. C’est la vision du presque.

À ces heures, courir devient une forme d’aveuglement partiel. Il ne reste plus que l’intuition du relief, la mémoire du corps, ou la projection du mouvement. Les ombres s’allongent, les contrastes s’éteignent, et la perception se dilue dans une sensation incertaine de continuité.

Pour ces situations, les verres photochromiques à teinte claire deviennent des alliés essentiels. Ils laissent passer la lumière faible, tout en protégeant l’œil d’une réverbération soudaine ou d’un changement brutal. Ils permettent de ne pas retirer ses lunettes, de garder l’œil protégé sans jamais le priver de ce peu de lumière dont il a besoin pour fonctionner encore.

Courir dans l’ombre, c’est alors une affaire de confiance. Confiance dans son corps, mais aussi confiance dans sa perception. Et cette confiance se construit. Elle se prépare. Elle s’équipe.

Et pour les porteurs de lunettes ?

Longtemps, courir avec une correction optique relevait du compromis. Il fallait choisir entre voir net ou être à l’aise. Entre garder ses lunettes de ville mal fixées sur le nez, ou les troquer contre une vision approximative, floue, instable, parfois dangereuse, le temps d’une sortie. Le choix était rarement satisfaisant. Pour certains coureurs myopes ou astigmates, cela signifiait même renoncer à la course en terrain accidenté.

Aujourd’hui, cette époque appartient au passé. Non parce que la technologie l’a rendue obsolète, mais parce que les contraintes ont été mieux comprises, écoutées, traduites en solutions concrètes.

Les lunettes sportives à correction optique intégrée ne sont plus des objets hybrides ou bricolés. Ce sont des instruments de précision adaptés au mouvement, à la vitesse, au souffle, à la sueur, à la lumière changeante. Elles répondent à des besoins spécifiques : tenir en place sans pression, s’adapter à la luminosité sans manipulation, offrir un champ visuel large, sans distorsion.

Pour un coureur presbyte, par exemple, habitué à ajuster sa vision de près en lecture, mais en difficulté sur la perception du sol à mi-distance, une correction bien pensée avec zones différenciées permet de retrouver une lecture fluide du terrain. Ce n’est plus l’œil qui compense, c’est la lunette qui accompagne. On évite alors ces micro-hésitations en descente, ces faux appuis dus à un flou périphérique, ces pertes d’équilibre quand le sentier devient piégeux.

Un traileur myope, de son côté, se heurte souvent à une limite encore plus frontale : l’absence de netteté à distance modifie le timing de réaction. Une racine perçue trop tard, une branche non identifiée, une trajectoire mal évaluée. Tout devient plus coûteux. Là encore, la correction intégrée dans des verres photochromiques permet de retrouver une réactivité instantanée, même à l’aube ou dans les alternances ombre/soleil.

Sur des courses longues, type ultra ou traversée de massif, l’enjeu est aussi celui du confort durable. Une monture mal adaptée peut créer des points de pression, s’embuer au moindre arrêt, glisser à cause de la transpiration. Les montures sportives modernes sont enveloppantes sans comprimer, ventilées, légères, parfois presque imperceptibles. On les oublie. Et ce n’est pas anodin : oublier son équipement, en trail, est souvent le signe qu’il fonctionne pleinement.

Parmi les cas les plus fréquents :

– une coureuse astigmate habituée à porter des lentilles, mais qui les supporte mal sur les longues distances, notamment en conditions sèches ou venteuses : elle opte pour une paire à sa vue, avec inserts intégrés, qu’elle peut porter du départ à l’arrivée sans gêne ;

– un coureur de plus de 50 ans, presbyte, qui a besoin de lire sa montre GPS, mais aussi de discerner les reliefs à 10 mètres sur single technique : une correction progressive, adaptée au champ dynamique, lui permet de ne plus jamais devoir “choisir” entre précision de lecture et sécurité du pas.

L’équipement devient ici une interface entre la physiologie et le terrain. Une lunette bien adaptée n’est pas un ajout : c’est un prolongement du regard. Elle permet de restituer à chacun sa capacité à lire le monde, à ressentir le relief, à habiter pleinement son environnement de course, sans distorsion ni effort visuel supplémentaire.

Dans l’effort, tout ce qui fatigue l’œil fatigue aussi le corps. Et tout ce qui soulage la vision permet, indirectement, de libérer de l’énergie. Pour certains, cela se traduit par plus de fluidité. Pour d’autres, par moins de stress. Et pour tous, par un retour à cette évidence qu’il est possible de voir net, et de courir libre.

Conclusion : voir clair pour courir juste

La vision n’est pas un simple outil. Elle n’est ni une caméra, ni une vitre transparente entre soi et le monde. Elle est un acte, une intelligence, un pouvoir d’anticipation. Elle nous donne la possibilité d’avancer sans chute, de choisir sans tâtonner, d’exister en mouvement dans un environnement complexe, instable, lumineux, parfois chaotique.

En trail, chaque microseconde visuelle devient décisive. Chaque caillou mal interprété, chaque racine mal estimée, chaque rupture de lumière mal compensée peut provoquer une erreur de trajectoire, une perte d’équilibre, un corps à terre. Le regard précède le geste. Il engage la foulée avant même qu’elle ne s’initie. Il décide du chemin. Il devine le possible. Il transforme un terrain brut en lecture sensible.

Voir n’est donc pas seulement capter. C’est ressentir, comprendre, agir. C’est un savoir incarné, discret mais fondamental. Et plus encore : un filtre qui conditionne la qualité de l’expérience, l’intensité de l’effort, la justesse de l’engagement.

Comprendre comment fonctionne notre système visuel, c’est apprendre à mieux choisir, mieux s’écouter, parfois mieux performer. Mais c’est surtout reconnaître que nos yeux ne sont pas isolés du reste du corps. Ils sont liés au souffle, au rythme, au mental. Quand la vision fatigue, tout ralentit. Quand elle se brouille, le doute s’installe. Quand elle s’adapte, c’est tout le coureur qui retrouve de la fluidité.

C’est dans cette logique, humble, précise, fonctionnelle, que la marque Julbo ancre son travail. Non comme un simple fabricant d’équipement, mais comme un partenaire du regard en mouvement.

La marque s’engage à interroger la vision dans toutes ses dimensions : physiologiques, lumineuses, émotionnelles, cognitives. Elle souhaite explorer ce qui permet de voir clair, non seulement en laboratoire, mais dans l’action, sur le terrain, au cœur de l’effort. Qu’il s’agisse de photochromie, de contraste, de perception des couleurs, ou de confort optique prolongé, chaque innovation cherche à respecter un équilibre : celui entre la protection et la liberté, entre la technique et l’intuition.

Car il ne s’agit pas simplement de “mieux voir”. Il s’agit de retrouver un lien juste entre le corps, l’œil et le monde. De courir, oui. Mais de courir avec lucidité.

Tableau récapitulatif – Lunettes et Trail Running

Situation ou profil visuel | Défi rencontré | Solution apportée | Bénéfice concret |

Coureur myope | Vision floue à distance, mauvaise anticipation des obstacles | Lunettes à correction intégrée + verres photochromiques | Réactivité restaurée, sécurité améliorée sur terrain instable |

Coureur presbyte (50+) | Difficulté à lire montre GPS et terrain intermédiaire | Correction progressive adaptée au champ dynamique | Lecture fluide du terrain et de l’écran sans compromis |

Coureuse astigmate intolérante aux lentilles | Inconfort avec lentilles sur longues distances (vent, sécheresse) | Lunettes à sa vue avec inserts intégrés | Confort stable du départ à l’arrivée, sans gêne oculaire |

Tous profils longue distance (ultra, traversée) | Monture qui glisse, points de pression, buée | Monture enveloppante, ventilée, légère | Confort durable, équipement oublié = équipement optimal |

(1) Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2016). Neurosciences : À la découverte du cerveau (4e éd.). De Boeck Supérieur.

Encart - Soleil, éclats, et perception : un défi pour l’œil en montagne

La lumière du soleil, si familière soit-elle, est l’un des agents les plus perturbateurs pour la vision en mouvement. En altitude, elle devient plus directe, plus intense, et plus riche en UV. La réverbération sur la neige, les pierres claires, ou même les sentiers poussiéreux multiplie les sources d’éblouissement.

Lorsque le soleil est bas sur l’horizon, à l’aube ou en fin de journée, il génère une lumière rasante qui déforme les reliefs, allonge les ombres, et peut rendre une simple racine aussi piégeuse qu’une marche dissimulée. Le contraste global baisse, et les aspérités du terrain deviennent floues, difficiles à interpréter rapidement.

Mais le vrai danger vient souvent des éclats ponctuels : un reflet sur une flaque, une surface de pierre humide, un angle de verre ou de métal. Ces micro-éblouissements activent les mécanismes de défense de l’œil, fermeture partielle, contraction pupillaire, mais à retardement. Le temps que le cerveau compense, le pied a déjà avancé.

Une exposition prolongée au soleil entraîne aussi une fatigue visuelle cumulative, liée à la tension oculaire constante pour s’adapter. Cela peut réduire la précision de lecture du terrain, surtout en fin de course.

Pour ces raisons, les verres techniques avec filtrage UV et gestion active de la lumière (notamment photochromiques ou polarisants, selon le contexte) deviennent de véritables alliés sensoriels, permettant de maintenir une lecture nette et stable du sol, même dans un environnement visuellement agressif.

En trail, le soleil n’est pas un simple décor : c’est une variable dynamique à laquelle l’œil doit répondre, ajuster sa perception… ou subir.

Références

- Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2016). Neuroscience: Exploring the Brain (4th ed.). Wolters Kluwer.

- Loewenfeld, I. E. (1999). The Pupil: Anatomy, Physiology, and Clinical Applications (Vols. 1–2). Butterworth-Heinemann.

- Peli, E. (1990). Contrast in complex images. Journal of the Optical Society of America A, 7(10), 2032–2040. Optical Society of America.

- Naccache, L. (2020). Le cinéma intérieur: Projection privée au cœur de la conscience. Odile Jacob.

- Naccache, L. (2018). Parlez-vous cerveau ?. Odile Jacob.