« Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. » – Marc Aurèle

Dans les sports d’endurance, l’effort ne s’épuise pas dans la mécanique du geste. Il épouse les méandres du mental, navigue entre les rivages de la peur et les courants de la concentration. Parmi les dynamiques intérieures les plus décisives, l’anxiété de performance se dresse comme un paradoxe : à la fois frein potentiel et tremplin vers l’excellence.

Mais alors que se passe-t-il dans l’esprit d’un athlète confronté à une situation d’enjeu extrême ? Et surtout, comment transformer cette tension en levier d’adaptation, voire en facteur de dépassement ?

Explorer cette question exige de convoquer les pensées antiques, les théories modernes, les intuitions philosophiques et les découvertes neuroscientifiques. Car ce qui se joue là ne relève ni de la simple peur, ni de la simple volonté. C’est un art subtil de composer avec l’incertain.

Les penseurs de l’Antiquité, et notamment les stoïciens tels qu’Épictète ou Marc Aurèle, avaient déjà saisi la dimension interprétative du trouble émotionnel. Pour eux, ce n’est pas l’événement qui perturbe l’homme, mais la manière dont il l’évalue. Ce principe, encore d’une modernité saisissante, anticipe les approches actuelles en psychologie cognitive : relecture du discours interne, prise de distance avec les pensées automatiques, focus sur ce qui dépend de soi.

« Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu’ils portent sur ces choses. » — Épictète

Ainsi, le stoïcisme ne prône pas l’extinction des émotions mais leur apprivoisement, leur canalisation par la lucidité. Une vision qui trouve un écho dans les techniques modernes de préparation mentale : visualisation, respiration, ancrage sensoriel… autant de formes contemporaines de cette vieille sagesse.

Avec Freud, le trouble change de registre. L’anxiété n’est plus uniquement une réaction à l’environnement, mais un symptôme du conflit psychique. Le désir – intense, parfois irrationnel – se heurte à l’interdit, à l’ordre symbolique. Dans le sport, cette tension devient tangible : vouloir gagner, briller, exister, tout en craignant de chuter, d’échouer, d’être jugé. L’athlète est traversé par ces forces opposées.

Freud définit l’angoisse comme une alarme : elle signale un danger interne, un débordement possible. Dans le cadre de la compétition, cette alarme peut s’activer non pour une menace réelle, mais pour une menace symbolique : celle de ne pas être à la hauteur, d’être exposé, nu, vulnérable. L’arène sportive devient le théâtre d’un conflit intime, parfois silencieux, parfois dévastateur.

C’est dans les années 1990 que Graham Jones et Lew Hardy proposent une lecture décisive : l’anxiété de performance n’est pas en soi néfaste. Ce qui compte, c’est l’interprétation qu’en fait l’individu.

S’agit-il d’un stress mobilisateur ou d’un fardeau paralysant ?

Leur modèle met en lumière deux voies : l’anxiété facilitante et l’anxiété inhibitrice. Ainsi, à intensité égale, l’effet psychologique diffère radicalement selon la manière dont l’athlète appréhende son état. Ce basculement ouvre des perspectives nouvelles en préparation mentale : travailler non à supprimer le stress, mais à en transformer la valence subjective.

Une idée puissante émerge : l’athlète ne doit pas fuir l’anxiété, mais apprendre à dialoguer avec elle. C’est là que la performance prend une dimension mentale profonde : non plus dominer ses émotions, mais composer avec elles comme avec des partenaires exigeants, révélateurs.

Les ressorts psychologiques et physiologiques

Il est un malentendu tenace dans le monde du sport : croire que l’anxiété est un défaut à éliminer, un bug de la machine humaine. Pourtant, en endurance, elle est moins un intrus qu’un compagnon de route. Apprendre à vivre avec elle, c’est déjà apprendre à performer. Encore faut-il en comprendre les racines.

Le psychologue Charles D. Spielberger a proposé une distinction féconde entre deux visages de l’anxiété : l’anxiété-trait, et l’anxiété-état.

- La première est comme un terrain prédisposé : certains individus, par tempérament ou histoire personnelle, ont tendance à percevoir un grand nombre de situations comme menaçantes.

- La seconde est une réaction ponctuelle à un événement spécifique — une montée de stress avant le départ, un moment de panique à mi-course, une perte de lucidité en descente technique.

Ces deux dimensions s’entrelacent, parfois à notre insu.

Lors du Grand Raid de La Réunion, certains coureurs aguerris peuvent ressentir une angoisse presque panique en montant dans le sas de départ, malgré des années d’expérience. Ce n’est pas nécessairement un signe de fragilité, mais souvent la trace d’un enjeu personnel trop chargé. Si la course devient une preuve de valeur, alors l’anxiété ne parle plus seulement du corps… mais de l’identité. Et quand l’identité est en jeu, chaque caillou devient un tribunal.

Sonia Lupien, neuroscientifique canadienne, a modélisé les ingrédients qui transforment une situation banale en déclencheur de stress. Elle parle du modèle CINÉ : Contrôle perçu comme faible, Imprévisibilité, Nouveauté, Égo menacé. À bien y regarder, l’ultra-trail coche toutes les cases.

Le Grand Raid, avec ses 175 kilomètres et ses 11 000 mètres de dénivelé positif, plonge le coureur dans une suite de zones grises. Il ne contrôle ni la météo, ni les douleurs qui peuvent surgir à n’importe quel moment, ni même l’état de ses intestins au 70e kilomètre. La course est truffée d’imprévus : un passage glissant à Mare à Boue, une frontale qui lâche dans la nuit, un ravitaillement mal géré. Pour un coureur qui vit son ultra comme une validation existentielle — un « je suis capable, donc je suis » — chaque difficulté devient une menace pour l’égo. Le stress, alors, n’est pas une simple alerte : c’est un séisme intérieur.

Mais la manière de penser ce stress fait toute la différence. Les travaux de Graham Jones et Lew Hardy ont montré que ce n’est pas tant l’intensité du stress qui influe sur la performance, que la manière dont l’athlète l’interprète.

Certains ruminent des pensées de découragement — ce qu’on appelle les PAA : pensées automatiques d’échec. Elles surgissent comme des fantômes : « Je ne vais jamais tenir », « Ils sont tous plus forts que moi », « J’aurais dû mieux m’entraîner ».

D’autres, au contraire, savent s’ancrer dans le présent, en activant des PCE : pensées centrées sur l’action. « Bois maintenant », « Allège la foulée », « Respire calmement dans cette montée ».

Ces deux types de pensées modèlent l’effort. Lors de la montée du Maïdo, certains coureurs s’effondrent mentalement bien avant que le corps ne cède. Leurs pensées ont anticipé l’échec. D’autres, pourtant aussi épuisés, avancent d’une micro-décision à l’autre : un pas après l’autre, un souffle après l’autre, sans chercher à maîtriser la totalité du parcours. Ils ont intégré que la régulation mentale ne consiste pas à supprimer la peur, mais à l’apprivoiser. Et cela, souvent, suffit à changer le cours d’une course.

L’anxiété, en ce sens, n’est pas le problème. C’est le signal. Ce qui compte, ce n’est pas qu’elle soit là — mais ce que nous en faisons.

L’éclairage neuroscientifique : du stress à l’interprétation

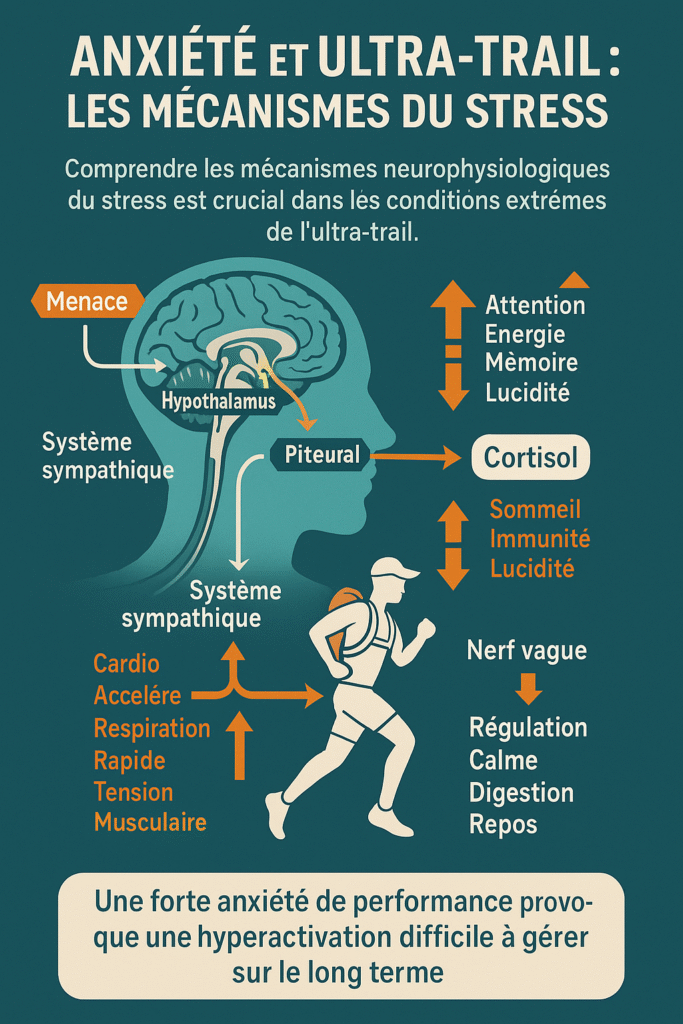

L’anxiété n’est pas une abstraction : elle s’écrit dans les fibres du corps. Elle s’ancre dans les circuits de notre cerveau, se diffuse dans le système nerveux, altère la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, la lucidité. En ultra-trail, là où les efforts se mesurent en heures, voire en jours, comprendre les mécanismes neurophysiologiques du stress n’est pas un luxe intellectuel. C’est une nécessité vitale.

Lorsque l’organisme perçoit une menace — réelle ou symbolique — une cascade de réactions s’enclenche. L’une des plus importantes est orchestrée par le système HPA : hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Dès que l’alerte est donnée, l’hypothalamus active l’hypophyse, qui à son tour commande aux glandes surrénales de libérer une hormone clé : le cortisol.

Ce cortisol, à petite dose, est un allié. Il aiguise l’attention, mobilise l’énergie, stimule la mémoire émotionnelle. Mais à haute dose et sur une longue durée — comme dans les efforts prolongés du Grand Raid — il devient un saboteur silencieux. Il dérègle le sommeil, épuise l’immunité, trouble la mémoire de travail, ralentit la prise de décision.

Certains coureurs, après plusieurs nuits sans sommeil, décrivent des moments de « flou », de déréalisation, où le balisage semble se dissoudre, les repères internes s’effondrer. Ce n’est pas simplement la fatigue musculaire qui parle : c’est le cerveau, saturé, qui n’arrive plus à réguler l’information.

En parallèle, le système nerveux autonome entre en jeu. Il comprend deux branches : le système sympathique, qui prépare le corps à l’action (lutte ou fuite), et le système parasympathique, qui favorise la récupération, la digestion, la détente. Lorsqu’un coureur ressent une forte anxiété de performance, c’est le système sympathique qui s’active : accélération cardiaque, respiration courte, tension musculaire excessive. Cette hyperactivation est utile pour un sprint, mais elle est délétère sur un ultra. Mal gérée, elle provoque un emballement physiologique qui épuise prématurément les réserves énergétiques.

Heureusement, le corps possède aussi une pédale de frein : le nerf vague, véritable chef d’orchestre du retour au calme. Ce nerf, au cœur du système parasympathique, est responsable du ralentissement cardiaque, de la relance digestive, mais aussi — et surtout — d’un sentiment de sécurité intérieure. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale, a montré à quel point ce nerf conditionne notre capacité à rester serein face à l’adversité. Quand il est activé, l’organisme entre dans un mode de régulation apaisée, qui favorise non seulement la récupération, mais aussi la clarté d’esprit.

Certaines pratiques mentales et corporelles permettent de stimuler ce nerf : la respiration lente et profonde, la cohérence cardiaque, le chant, voire l’évocation mentale d’un souvenir sécurisant. Avant le départ du Grand Raid, on voit parfois des coureurs s’isoler quelques minutes, yeux fermés, main sur le ventre, pour respirer en pleine conscience. Ce n’est pas un rituel vide : c’est une régulation neurophysiologique.

Dans les conditions extrêmes de l’ultra-trail, la menace n’est pas un lion dans la savane. C’est la douleur prolongée, l’hypoglycémie, l’isolement dans la nuit, le doute. Cette menace, même symbolique, active les circuits du stress comme si la vie était en jeu. Et parfois, c’est bien l’équilibre psychique qui bascule.

Certains abandons ne sont pas dus à une crampe ou à une cheville tordue, mais à une usure de la lucidité. Le coureur ne comprend plus ce qu’il fait là. Le monde se brouille. Les pensées tournent en boucle. Et le corps, privé d’un chef d’orchestre cohérent, choisit de s’arrêter. Non pour se préserver… mais pour survivre.

C’est dans ces moments-là que la préparation mentale prend tout son sens. Elle n’est pas un luxe réservé aux élites. Elle est un outil de stabilité dans le chaos. Une manière de faire face, non pas en bloquant l’anxiété, mais en la traversant.

Phénoménologie : perception, horizon et compréhension

L’anxiété ne flotte pas dans un ciel abstrait. Elle s’incarne. Elle épouse nos rythmes internes, colonise nos perceptions, trouble nos gestes, parfois même jusqu’à faire vaciller notre rapport au réel. Elle ne se résume ni à une défaillance chimique, ni à une faiblesse psychologique. Elle est, comme le suggère la phénoménologie, une manière spécifique d’être-au-monde.

La phénoménologie, née avec Edmund Husserl, prolongée par Maurice Merleau-Ponty et Hans-Georg Gadamer, ne cherche pas à disséquer l’homme depuis l’extérieur. Elle invite à une plongée dans le vécu, dans ce que l’on ressent avant même de pouvoir le nommer. C’est une philosophie du premier-personnel, de l’expérience vécue.

Husserl rappelait que toute perception est intentionnelle. Elle est toujours orientée vers quelque chose, mais ce quelque chose ne se donne jamais entièrement. L’objet — une pierre, une pente, un chrono affiché sur une montre — est toujours partiellement caché. Le coureur, lorsqu’il entre dans la course, ne perçoit pas le parcours objectivement, mais depuis un horizon d’attente : un réseau d’anticipations, d’inquiétudes, de désirs. L’anxiété naît lorsque cet horizon se trouble. Quand les projections deviennent menaçantes. Quand l’inconnu prend le pas sur le connu.

Merleau-Ponty, lui, radicalise cette vision. Ce n’est pas seulement notre esprit qui perçoit : c’est notre corps. Le corps vécu, comme il l’appelle, est notre premier outil de connaissance. Il ne se contente pas d’exécuter les ordres de la tête : il sent, il pense, il juge. Dans les courses d’ultra-endurance, le corps devient le lieu de toutes les ambivalences : terrain d’alerte, de dépassement, mais aussi de perte.

L’anxiété, ici, n’est pas un nuage mental — elle est un resserrement thoracique, une désynchronisation du souffle, une proprioception altérée. On ne sait plus si la douleur est normale ou si elle annonce la chute.

Mais ce corps-anxieux peut aussi devenir plus conscient. Certains coureurs apprennent, au fil des courses, à écouter avec acuité les signaux faibles : une raideur inhabituelle dans un genou, une fringale mal identifiée, un essoufflement trop précoce. L’anxiété devient alors un aiguillon de vigilance. Elle ne désorganise plus : elle affine.

Gadamer, enfin, nous rappelle que toute compréhension est interprétation. Personne ne vit une course dans une pure neutralité. Nous portons tous en nous des récits, des expériences, des blessures, des idéaux. Un abandon peut être vécu comme une honte pour l’un, et comme un choix éclairé pour l’autre. Une victoire, comme une revanche ou comme une délivrance. L’anxiété, dans cette lecture, devient un phénomène chargé de sens, modelé par notre passé et nos valeurs. Elle n’est pas un parasite, mais un langage. Le langage de ce qui compte.

Dans un ultra-trail, ces dimensions se cristallisent. Le coureur est seul, souvent la nuit, dans une nature qui ne parle pas. Il n’y a plus que lui, son souffle, ses douleurs, ses pensées. L’horizon intentionnel se rétrécit parfois à la lumière d’une frontale ou à la perspective d’un ravitaillement. Mais il peut aussi s’ouvrir — lorsque la souffrance devient méditative, lorsque le monde reprend sa place dans la vastitude du silence. C’est là, paradoxalement, que l’anxiété trouve parfois un apaisement : quand le sens dépasse l’objectif, quand le mouvement redevient exploration.

Ainsi, l’anxiété de performance, loin d’être un simple frein, peut devenir un révélateur. Elle indique où se trouvent nos attachements, nos fragilités, mais aussi nos possibilités. En endurance, elle transforme l’effort en une lecture continue du soi. Elle n’est plus à combattre. Elle est à traduire.

Anxiété et sports d’endurance : une alchimie instable

Dans les sports d’endurance, l’anxiété ne surgit pas comme une fulgurance. Elle s’installe, elle prend le temps. Elle est cette voix sourde, parfois inaudible, qui accompagne nos pas, notre souffle, et nos doutes. Ce n’est pas un orage, c’est une pluie lente. Un ruissellement mental qui, à la longue, peut creuser de profonds sillons dans la conscience de l’athlète.

À mesure que la course s’allonge, que la ligne d’arrivée se dilue dans l’inconnu, le cerveau se met à anticiper. Il devance les dangers, imagine les défaillances, redoute les abandons. C’est une gymnastique mentale incessante, souvent invisible, mais coûteuse. L’organisme continue d’avancer, mais l’esprit, lui, se perd dans ses propres projections. Le coureur ne court plus uniquement sur un sentier. Il avance aussi à travers un labyrinthe intérieur.

Sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, certaines scènes témoignent de cette tension invisible qui finit par éclater : des coureurs qui pleurent sans raison apparente, d’autres qui hallucinent au milieu de la nuit, d’autres encore qui, à quelques kilomètres de l’arrivée, s’effondrent sans blessure apparente. Ce ne sont pas les muscles qui lâchent. Ce sont les digues mentales. La fatigue physique est réelle, bien sûr. Mais l’effondrement est souvent psychique. Il est le fruit d’une accumulation, d’un trop-plein d’angoisses tues, de pensées ruminées, de signaux ignorés.

Lorsque l’anxiété devient chronique, elle cesse d’être un signal utile. Elle se transforme en poison. Ce n’est plus l’alerte d’un danger imminent, mais une atmosphère permanente. Le surentraînement, le manque de récupération, la pression sociale ou médiatique, la quête effrénée de reconnaissance ou de validation : tout cela rend le terrain fertile pour un effondrement progressif. L’athlète, alors, ne cherche plus à courir pour gagner, mais à fuir. À fuir la peur de ne pas être à la hauteur. À combler une faille identitaire. À s’oublier dans l’effort.

Et c’est là le paradoxe des sports d’endurance : ils réclament une force mentale exceptionnelle, mais cette force peut se retourner contre celui qui l’invoque sans relâche. À force de tenir, on casse. À force de vouloir dominer le stress, on s’y noie. Les troubles du sommeil deviennent récurrents, le plaisir s’efface, les blessures deviennent chroniques. L’ultra devient un terrain d’usure plus que d’élévation.

Pour conclure : L’anxiété comme signal et comme voie

Plutôt que de chercher à éliminer l’anxiété, il faut apprendre à la lire. Elle est une messagère, parfois maladroite, mais toujours signifiante. Elle dit quelque chose de ce que l’on vise, de ce que l’on redoute, de ce que l’on attache à cette performance. L’anxiété de performance n’est pas un parasite. Elle est un reflet : celui de l’écart entre ce que je suis aujourd’hui, et ce que je crois devoir devenir.

Mais ce reflet, mal interprété, peut devenir oppressant. C’est pourquoi il faut apprendre à apprivoiser cette anxiété, à la contextualiser, à la rendre habitable. Cela ne se fait pas dans le déni ou la fuite. Cela se fait par la connaissance de soi, par l’écoute du corps, par des outils de régulation adaptés, mais aussi – et surtout – par un changement de rapport au sens.

Car, au fond, ce n’est pas tant l’anxiété qui blesse, mais la manière dont on la comprend.

Outils de régulation et de préparation mentale : entre maîtrise et lâcher prise

Si l’anxiété de performance ne peut être entièrement supprimée, elle peut être apprivoisée. Il ne s’agit pas de chercher une tranquillité absolue – qui serait illusoire en sport d’endurance – mais plutôt de développer un rapport plus intelligent à ses propres émotions. Les outils de régulation mentale ne visent pas l’évitement de la difficulté, mais la transformation du rapport que l’on entretient avec elle.

|

Outil |

Effet principal |

Exemple d’application |

|

Visualisation |

Préparer mentalement les difficultés |

Se représenter certaines portions délicates de course |

|

Respiration vagale |

Réduction du stress physiologique |

Cohérence cardiaque (6 cycles/min), respiration carrée avant le départ |

|

Routine pré-performance |

Structuration mentale et gestuelle |

Mot clé, souffle, ancrage par le regard |

|

Dialogue interne |

Recentrage cognitif, recadrage positif |

« Je suis prêt », « Je gère mon tempo » |

|

ACT |

Acceptation des pensées anxieuses |

Observer ses peurs sans s’y identifier |

Ces pratiques favorisent ce qu’on pourrait appeler une “écologie mentale” de l’endurance : un état dans lequel l’athlète dialogue avec ses sensations, ajuste ses pensées, et transforme la contrainte en ressource.

Bien encadrée, l’anxiété de performance devient plus qu’un obstacle à surmonter : elle devient un révélateur. Elle permet à l’athlète de mieux connaître ses seuils, de cultiver la patience, d’affiner sa perception corporelle. Elle est le miroir d’un engagement sincère.

Loin d’être un symptôme à effacer, l’anxiété peut être un laboratoire de transformation mentale. C’est l’idée même de l’anti-fragilité : non pas résister malgré l’épreuve, mais croître à travers elle, dans la construction d’un calme intérieur.

Références

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2), 217–237.

Beilock, S. L., & Carr, T. H. (2001). On the fragility of skilled performance: What governs choking under pressure? Journal of Experimental Psychology: General, 130(4), 701–725.

Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R.G. Heimberg et al. (Eds.), Social Phobia: Diagnosis, Assessment, and Treatment.

Epictète. (2002). Manuel, trad. Pierre Hadot. Paris : Le Livre de Poche (édition originale, Antiquité).

Freud, S. (1926). Inhibitions, Symptoms and Anxiety. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX.

Gadamer, H.-G. (1960). Vérité et méthode. Paris : Seuil, 1996.

Guillot, A., & Collet, C. (2008). Construction of the motor imagery integrative model in sport: A review and theoretical investigation. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(1), 31–44.

Hardy, L., & Jones, G. (1990). Cognitive-behavioral stress management training for elite performers. The Sport Psychologist, 4(4), 409–424.

Harvey, A., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive Behavioural Processes Across Psychological Disorders: A Transdiagnostic Approach to Research and Treatment. Oxford University Press.

Husserl, E. (1913). Ideen I. Prolegomena zur reinen Phänomenologie. Trad. française : Idées directrices pour une phénoménologie, Paris : Gallimard.

Jeannerod, M. (2006). Motor Cognition: What Actions Tell the Self. Oxford University Press.

Jones, G., & Hardy, L. (1990). Stress and performance in sport. Chichester: Wiley.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Lupien, S. J. (2010). Le stress : comprendre et maîtriser. Québec : Les Éditions de l’Homme.

Marc Aurèle. (2013). Pensées pour moi-même. Trad. Pierre Hadot. Paris : Le Livre de Poche (édition originale, IIe siècle).

Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard.

Porges, S. W. (2011). The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation. Norton.

Sapolsky, R. M. (2004). Why Zebras Don’t Get Ulcers (3rd ed.). New York: Henry Holt.

Spielberger, C. D. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Thiriez, P. (2019). Le stress : comprendre pour agir. Paris : Odile Jacob.

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford Press.