« On ne triomphe pas de la mer, on apprend simplement à naviguer avec elle. » — Bernard Moitessier, La longue route (1969)

Ce 26 octobre 2025, les quais du Havre bruissent d’une tension contenue. Le vent siffle entre les mâts, accroche les visages, soulève les pavillons. Dans le bassin Paul Vatine, les voiles se déploient sous une lumière d’automne. Le départ de la Transat Café L’Or est imminent.

Parmi les IMOCA alignés, un duo attire l’attention : Conrad Colman, marin du monde, habitué aux tours du globe, et Mathieu Blanchard, ultra-traileur venu des montagnes pour affronter l’océan. Deux univers extrêmes, une même question : que devient le mental quand le sol disparaît ?

À bord de MSIG Europe, un monocoque de dix-huit mètres conçu pour encaisser la fatigue et le silence, les amarres sont larguées. Le moteur s’éteint, le vent prend le relais. La terre s’éloigne. Dans ce glissement, le corps ressent la contradiction du départ : la légèreté de la liberté et la gravité du détachement.

Derrière eux, tout ce qui est stable s’efface ; devant, tout bouge : l’eau, le vent, la lumière, le temps.

Depuis des mois, Conrad et Mathieu s’y préparent. Entraînements, nuits écourtées, apprentissage du langage de la mer. Pour Mathieu, c’est une école du déséquilibre, une initiation au lâcher-prise.

« Tout est nouveau, tout bouge”, disait-il avant de partir. Ce voyage n’est pas une parenthèse sportive, c’est un laboratoire du mental. L’un apporte l’expérience du large, l’autre celle de la durée. Ensemble, ils interrogent les frontières de la lucidité : comment penser dans la fatigue ? comment garder confiance quand tout échappe au contrôle ?

Passer des sentiers à la mer, c’est quitter un monde de certitudes pour entrer dans celui de l’incertitude. Sur terre, l’ancrage existe : la gravité, la direction, le souffle. Sur l’océan, tout se déplace. Le marin comme l’athlète doivent apprendre à cohabiter avec l’instabilité, à sentir plutôt qu’à prévoir, à comprendre sans vouloir tout maîtriser.

Ce déplacement du contrôle vers la confiance, cette bascule de la volonté vers la lucidité, c’est là que commence le véritable travail mental.

Et peut-être est-ce cela, le sens profond de cette traversée : explorer comment l’humain s’ajuste quand la performance ne se mesure plus, quand la peur devient signal, quand la présence devient boussole. Car au-delà de l’océan qu’ils affrontent, c’est une autre traversée qu’ils entreprennent — celle de l’incertitude elle-même.

Du contrôle à la confiance

Sur la mer, tout s’anime et rien ne demeure. Le plancher tangue, l’horizon se déforme, la lumière s’éteint puis renaît dans une respiration incessante. Même le silence y possède un mouvement. Pour celui qui vient de la montagne, habitué à l’appui solide du sol, cette mobilité intégrale bouleverse.

L’endurance qu’il connaît n’a plus les mêmes repères : l’espace n’offre ni rythme stable ni relief familier. L’équilibre n’est plus une posture mais un dialogue permanent avec l’instabilité du monde.

Dans l’univers du trail, l’effort s’ancre dans la matière : la roche, la poussière, la pente. L’énergie circule entre le corps et le paysage, elle se dépense en conquérant le relief.

En mer, la topographie disparaît. Il ne reste qu’une surface mouvante où la progression se mesure à la justesse du geste, à l’harmonie du mouvement. La performance ne consiste plus à atteindre un sommet, mais à trouver une manière d’exister dans le flux.

Le navigateur ne domine rien : il coopère. Il s’accorde aux forces qu’il ne peut maîtriser, ajuste son rythme, se laisse traverser. Ce glissement du contrôle vers la confiance est une véritable révolution intérieure.

Le cerveau humain, lui, rechigne à ce lâcher-prise. Tout en lui cherche à prévoir, à classer, à ordonner. Sa fonction première est de prédire pour se rassurer. Mais sur l’océan, la prédiction devient illusion. Les vents tournent sans prévenir, la houle change de direction, les instruments se dérèglent. L’esprit doit renoncer à comprendre pour pouvoir percevoir. Il apprend alors une forme d’intelligence différente : une lucidité qui n’analyse plus, mais accueille. La sécurité ne vient plus de la certitude, mais de la faculté à s’ajuster à l’imprévisible. La confiance naît de cette plasticité : la capacité à se mouvoir mentalement aussi souplement que les vagues qui portent le bateau.

Les neurosciences parlent de plasticité cérébrale. C’est le talent du vivant à se remodeler pour survivre. Chez les marins comme chez les coureurs d’endurance, cette faculté devient une seconde nature. Ils ne cherchent pas à effacer la peur ni la fatigue : ils apprennent à les écouter, à en extraire de l’information.

Le stress cesse d’être une menace ; il devient un signal d’éveil. La tension intérieure indique l’endroit précis où la vigilance doit se poser. Peu à peu, le mental se transforme : au lieu de lutter contre ce qu’il ressent, il s’accorde à la réalité du moment.

Conrad Colman, marin du monde, parle souvent de « l’écoute du bateau ». Il perçoit les vibrations de la coque, la tension des voiles, le son des drisses comme autant de signes.

Mathieu Blanchard, homme du trail, connaît une autre écoute : celle du corps, de la fatigue, du souffle intérieur. Ensemble, ils cherchent une langue commune, faite d’attention et de nuance. L’un se fie à la mer, l’autre à la sensation ; entre les deux s’invente une forme de symbiose. Leur coopération dépasse la technique : elle devient une manière d’être.

La mer enseigne cela mieux que tout : la véritable force ne réside pas dans la dureté mais dans la souplesse, non dans la volonté mais dans la compréhension. Elle rappelle que la robustesse n’est pas une résistance figée, mais une capacité à rester vivant au cœur du changement. Le mental rigide se brise à la première tempête ; l’esprit fluide, lui, plie, s’oriente, recommence. Cette confiance, patiemment apprise, devient un savoir fondamental : celui de demeurer lucide sans prétendre contrôler, d’agir sans dominer, d’exister pleinement dans le mouvement.

Dans la lumière mouvante de l’Atlantique, la mer devient alors un maître exigeant. Elle ne récompense ni la précipitation ni la certitude, mais la présence. Elle enseigne que la véritable performance ne s’arrache pas ; elle s’accorde. Elle n’est pas un résultat mais un état. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon de cette traversée : apprendre à être au monde comme on est en mer – attentif, vulnérable, adaptable, confiant.

Les épreuves du large : sommeil, doute et distorsion du temps

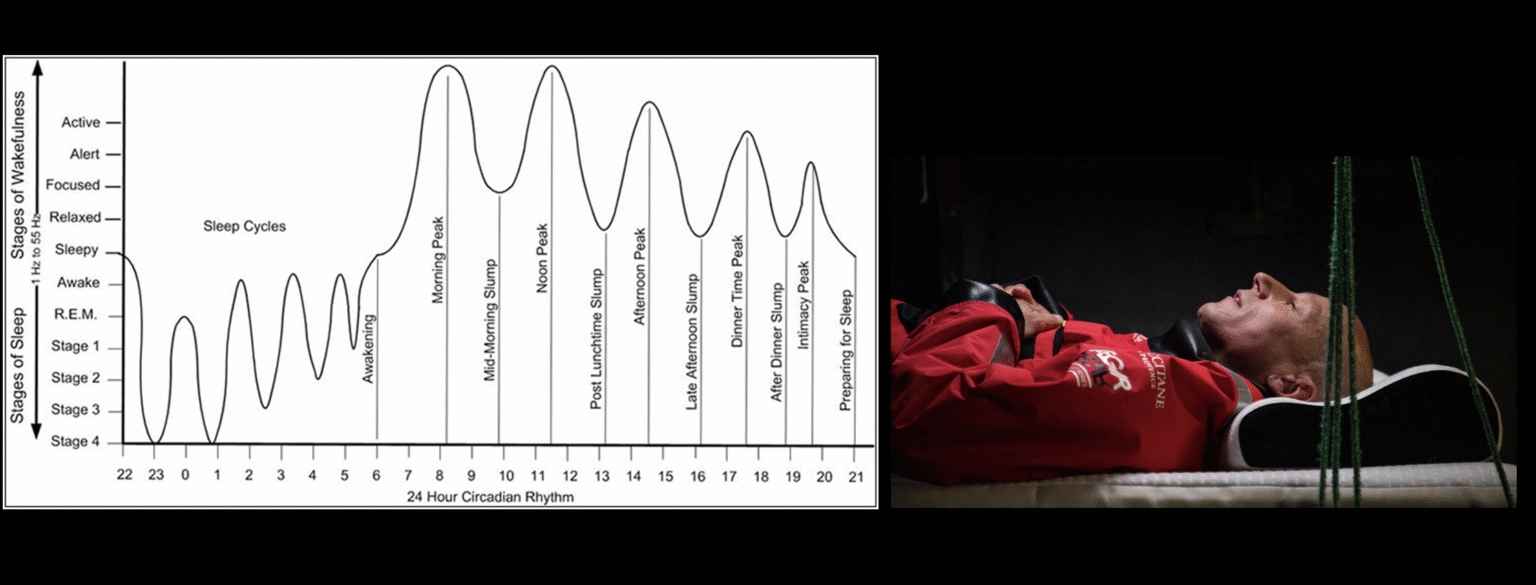

Naviguer, c’est apprendre à composer avec ce qui échappe. En mer, la fatigue n’est pas un accident de parcours : elle fait partie de la condition. Le sommeil y devient fragmentaire, haché par les quarts, suspendu à la moindre alarme. Le corps dort sans jamais s’abandonner tout à fait, l’esprit demeure en veille. Ce fractionnement altère les cycles circadiens, dérègle les sécrétions hormonales, modifie les processus attentionnels. L’état de conscience oscille alors entre vigilance et rêve, dans une zone grise que les neuroscientifiques qualifient d’état hypnagogique, où la perception se fragilise mais où l’intuition se renforce.

Cette privation, loin d’être un simple inconfort, agit comme une mise à nu cognitive. Privé de sommeil profond, le cerveau perd son efficacité exécutive : la mémoire de travail se contracte, le jugement devient plus intuitif, la régulation émotionnelle se complique. C’est une forme d’expérience extrême, qui confronte directement l’individu à la plasticité de son système nerveux.

En endurance comme en navigation, l’enjeu n’est pas d’échapper à la fatigue, mais d’apprendre à penser dans la fatigue, à maintenir une clarté d’action quand les circuits habituels se dérèglent. C’est ce que les chercheurs appellent la fatigue mentale adaptative : une réorganisation fonctionnelle du cerveau face au stress prolongé, où la performance dépend moins de la volonté que de la lucidité.

À mesure que les jours s’étirent, le rapport au temps se transforme. L’horloge cesse d’être un repère ; le cerveau perd la linéarité du temps objectif et adopte une temporalité organique, gouvernée par les cycles internes et les stimuli du milieu. Les marins expérimentés le savent : à un certain stade d’isolement sensoriel, le temps devient une expérience physiologique. Il se contracte ou se dilate selon la charge émotionnelle du moment. Ce glissement altère la perception de soi et du monde, parfois jusqu’à l’hallucination. Les psychologues parlent d’un état modifié de conscience auto-induit, proche de ce que vivent certains sportifs d’ultra-endurance : un état où l’esprit et le corps se confondent dans une même logique d’économie et d’adaptation.

Mais la plus redoutable des épreuves reste sans doute celle du doute. Il s’immisce silencieusement, au détour d’un geste, d’une erreur, d’un instant d’inattention. Il questionne la légitimité, ronge la confiance, altère la fluidité du geste. En psychologie du sport, le doute n’est pas considéré comme un symptôme, mais comme une donnée adaptative : il indique la tension entre la perception de la tâche et les ressources disponibles. L’erreur n’est pas de douter, mais de vouloir supprimer le doute. La performance optimale, qu’on l’observe chez les navigateurs, les grimpeurs ou les coureurs d’ultra, repose sur une compétence clé : la métacognition émotionnelle, c’est-à-dire la capacité à observer ses propres pensées sans s’y identifier.

Cette posture, qu’on retrouve dans les approches de la pleine conscience ou de la théorie ACT (Acceptance and Commitment Therapy), consiste à accueillir l’incertitude au lieu de la combattre. Le marin, comme le coureur, n’élimine pas la peur : il apprend à naviguer avec elle. Il s’en sert comme d’un signal d’ajustement, une donnée à intégrer plutôt qu’un obstacle à franchir. Cette compétence de régulation, souvent mal comprise, s’acquiert par l’expérience, la répétition, et l’apprentissage d’une forme de cohérence émotionnelle : maintenir une respiration fluide, un tonus juste, une pensée claire, même lorsque tout bouge.

La mer, à cet égard, agit comme un amplificateur des processus mentaux. Elle oblige à abandonner la fiction du contrôle. Elle révèle les limites de la volonté et fait émerger un autre registre d’intelligence : celui de la régulation et de l’ajustement.

Dans ces conditions extrêmes, la performance n’est plus un rapport de force mais un état de synchronisation entre le corps, l’environnement et la conscience. C’est ce que les chercheurs en neurophysiologie appellent la dynamique de couplage : lorsque le système nerveux cesse de chercher à maîtriser et commence à coopérer avec le réel.

De la fatigue à la vigilance, du doute à la confiance, du temps linéaire au temps vécu, cette traversée devient alors un terrain d’étude privilégié de la conscience en mouvement. Elle interroge ce que signifie “être lucide” dans un monde instable, comment l’attention peut se maintenir sans tension, comment l’humain, confronté à la perte de repères, réinvente sa propre stabilité intérieure.

La mer, par son immensité, rappelle une vérité fondamentale : on ne maîtrise jamais les conditions, seulement la manière d’y répondre. Et c’est sans doute là, dans cette humilité active, que se forge la véritable compétence mentale. Non pas la résistance héroïque, mais la capacité à ajuster son esprit au rythme du monde — sans s’y perdre, sans s’y opposer, simplement en demeurant présent.

Les vertus de la sieste : restaurer la lucidité mentale

Selon les recherches de Rémy Hurdiel – enseignant-chercheur à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)- la sieste courte, entre 10 et 20 minutes, favorise la récupération neurocognitive, améliore la vigilance, la prise de décision et la coordination motrice.

En endurance ou en course au large, elle agit comme une micro-régénération des réseaux attentionnels et émotionnels, permettant au cerveau de réinitialiser la clarté d’action malgré la fatigue accumulée.

« Dormir un peu, c’est penser mieux. »

La peur, la relation et le sens : les trois ancrages du large

Sur mer, la peur n’est jamais absente. Elle rôde dans les interstices du silence, dans le claquement d’une voile, dans le grondement du vent qui monte trop vite. Elle n’a rien de spectaculaire, elle s’installe comme une présence, un rappel de la fragilité humaine face à l’immensité.

Le mental préparé ne cherche pas à la supprimer, mais à la comprendre. La peur n’est pas l’ennemie du marin, elle est son instrument de vigilance. Elle signale, elle oriente, elle invite à ajuster. Les neurosciences affectives le confirment : toute émotion a une fonction adaptative. La peur active les circuits de la prévision et de la prudence, mais, lorsqu’elle est reconnue et régulée, elle devient une forme de lucidité.

Sur un IMOCA lancé à plus de vingt nœuds, ignorer la peur serait une faute. L’apprivoiser, au contraire, c’est affiner l’écoute, élargir la conscience, maintenir la disponibilité au réel. C’est là que la respiration redevient un outil essentiel : ancrer le corps pour apaiser le mental, créer une cohérence entre le rythme intérieur et le mouvement du monde.

Mais la mer ne se traverse jamais seul. La présence de l’autre agit comme un miroir et un amplificateur. Entre Conrad Colman et Mathieu Blanchard, la relation n’est pas un simple partage de tâche : c’est un système de régulation mutuelle. Dans l’espace restreint du bateau, chaque émotion se propage, et la tension trouve un écho. La communication ne passe plus par les mots, mais par l’ajustement des gestes, des regards, des silences.

En psychologie du collectif, on parlerait d’intelligence relationnelle embarquée : la capacité de deux individus à co-construire un climat de confiance malgré la contrainte, la fatigue et la promiscuité. Là où le stress pourrait isoler, il devient ici un catalyseur d’écoute. L’équilibre du duo repose sur la qualité de leur régulation émotionnelle : respirer ensemble, se parler peu mais juste, sentir quand l’autre flanche. C’est un apprentissage de la nuance, une pédagogie de la cohabitation mentale.

Cette relation, à mesure que les jours passent, devient un appui. Dans le désordre du monde, l’autre offre une forme de stabilité symbolique. Il rappelle que la performance, même individuelle, n’a de sens qu’à travers la relation.

C’est une donnée essentielle du travail mental moderne : la robustesse ne se construit pas dans l’isolement, mais dans la connexion. En endurance comme en navigation, la confiance mutuelle élargit le champ de la lucidité. Elle permet à chacun de se délester du contrôle excessif pour s’en remettre à une forme d’accord tacite. Le duo devient un organisme unique, autorégulé, sensible à l’invisible : l’émotion, le rythme, l’intuition.

Et puis il y a le sens. Dans le vacillement des repères, il devient la seule boussole fiable. Pourquoi partir ? Pourquoi s’exposer à la peur, au froid, à l’épuisement ? Dans les disciplines d’endurance, le sens ne se situe jamais dans le résultat, mais dans la cohérence entre l’action et la quête intérieure.

Viktor Frankl l’avait déjà formulé : “Ce n’est pas la souffrance qui détruit l’homme, c’est l’absence de sens.” Sur mer, le sens se redéfinit sans cesse : dans la beauté d’une lumière, dans la précision d’un geste, dans la satisfaction silencieuse d’avoir tenu bon. Le sens, c’est ce qui relie l’effort à l’identité. Il protège de la désorientation mentale, il maintient le cap lorsque la motivation s’effrite. Il transforme l’épreuve en expérience, la contrainte en apprentissage.

Au fil des jours, cette traversée devient une expérience de déconstruction. Elle dépouille de tout ce qui est superflu. Le bruit du monde s’éteint, les artifices tombent. Ne restent que le corps, le souffle et la conscience de ce qui compte. L’épreuve n’ajoute rien à l’homme : elle enlève ce qui n’est pas nécessaire. C’est dans cette épuration que naît la transformation intérieure. On cesse de « faire »pour simplement « être ». L’effort, débarrassé de son vernis héroïque, retrouve sa fonction première : relier l’humain à sa condition vivante.

Et puis vient le retour. Le choc du port, la fixité du sol, la densité du silence. Le corps se réhabitue vite, l’esprit beaucoup moins. Après la mer, tout paraît trop stable, trop bruyant, trop plein. Le vide laissé par l’intensité ne se comble pas ; il se comprend. Ce retour à terre marque la véritable épreuve : celle de réintégrer le monde ordinaire sans perdre la présence acquise au large. Apprendre à vivre dans la complexité avec la même attention qu’en mer. Préserver, au cœur du quotidien, la conscience née de l’aventure. La mer ne change pas seulement la perception du monde, elle modifie la manière d’y exister. Elle enseigne que la confiance n’est pas un état, mais une pratique ; que le courage ne s’impose pas, il se cultive ; et que le sens, comme le vent, ne se possède jamais, il s’écoute.

Pour conclure : Au-delà de la performance

La performance, dans son acception moderne, se mesure souvent à ce qui se compte : la vitesse, le classement, la réussite. Mais sur la mer, ces repères se dissolvent. Il n’y a ni chrono, ni public, ni certitude. L’océan déplace les critères : il ne demande pas de vaincre, il exige de durer. Il ne récompense pas la force, mais la justesse.

Dans cet espace sans spectateurs, l’homme redevient apprenant. Il redécouvre que la performance n’est pas un résultat mais un état d’accord, un équilibre entre maîtrise et abandon, entre la volonté d’agir et la capacité de s’adapter. La mer, en cela, est une école de lucidité. Elle enseigne la différence entre la puissance et la présence, entre le contrôle et la conscience.

Dans la préparation mentale, on cherche souvent à optimiser : à renforcer la confiance, à gérer la peur, à structurer l’attention. Mais la mer inverse la logique. Elle oblige à désapprendre. Elle invite à penser autrement, à laisser émerger ce que la terre ferme masque : la vulnérabilité, la lenteur, l’incertitude. Ce que découvre l’athlète comme le marin, c’est que le mental n’est pas une forteresse mais un organisme vivant. Il se régule, se transforme, s’ajuste. Il apprend à composer avec le réel plutôt qu’à le dominer. L’endurance, qu’elle soit physique, psychique ou existentielle, devient alors une affaire d’écoute : écouter le monde pour ne pas se perdre en lui, écouter son corps pour ne pas trahir son esprit.

Ce déplacement de la performance vers la présence traduit un basculement de paradigme : celui que connaissent aujourd’hui les sportifs, les explorateurs, mais aussi les dirigeants et les enseignants. Dans un monde saturé d’informations, d’objectifs et de stimulations, l’enjeu n’est plus de faire plus, mais de faire juste. De retrouver un rapport qualitatif à l’action. De comprendre que la robustesse mentale ne consiste pas à serrer les dents, mais à conserver la souplesse du vivant. L’esprit le plus fort n’est pas celui qui résiste à tout, mais celui qui reste disponible à tout.

La mer, par sa force, rappelle une vérité simple : la vie ne se maîtrise pas, elle se traverse. Les vagues, le souffle, l’imprévu deviennent une métaphore de l’existence. Il n’y a pas de ligne d’arrivée, seulement des passages, des transitions, des apprentissages. Les navigateurs et les coureurs d’ultra partagent ce savoir discret : ce que l’on cherche dans la distance, ce n’est pas la fin, c’est la clarté. L’épreuve n’est pas un obstacle, elle est un miroir. Elle révèle la façon dont nous habitons le monde, notre rapport à la peur, au temps, à l’autre.

Alors, au terme de cette traversée, quand le bateau touchera terre, ce n’est pas seulement un équipage qui rentrera, c’est une compréhension qui s’affinera. On ne revient jamais indemne d’un voyage où tout bouge, sauf l’essentiel. La mer, comme l’endurance, enseigne que la véritable victoire consiste à rester ouvert dans la contrainte, confiant dans l’incertain, humain dans l’extrême. Et peut-être est-ce là, au fond, la plus haute leçon du mental : comprendre que la performance ne vaut rien sans la conscience, et que l’aventure ne prend sens que lorsqu’elle nous rend plus capables d’habiter notre vie.