La respiration, un marqueur d’effort sous-estimé

La plupart des coureurs mesurent leur fréquence cardiaque. Peu observent vraiment leur respiration. Et pourtant, le seuil ventilatoire — ce moment où l’on commence à percevoir un essoufflement notable — est un indicateur clé d’adaptation métabolique. Il révèle où l’organisme bascule d’un état stable à un état de déséquilibre. Mieux, il peut guider l’intensité de l’entraînement sans matériel sophistiqué.

Mais encore faut-il bien le comprendre, et savoir l’utiliser.

Ce que sont vraiment les seuils ventilatoires

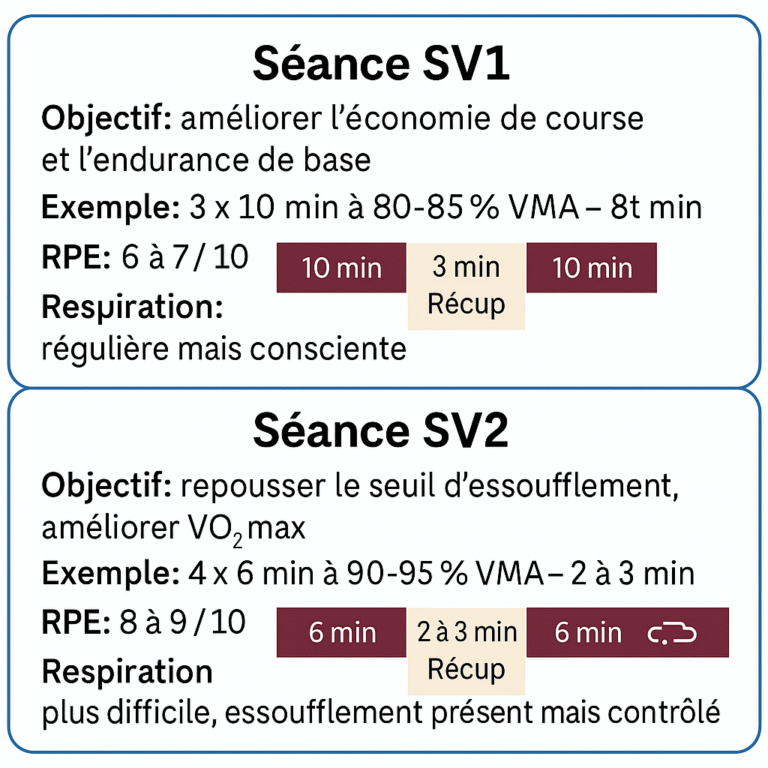

SV1 (Premier seuil ventilatoire) : moment où la ventilation commence à augmenter de façon non linéaire, lié à la hausse de CO₂. Correspond à une zone d’effort modérée, mais soutenue (~75-85% de la VMA).

→ Idéal pour améliorer l’endurance aérobie et l’économie de course.SV2 (Deuxième seuil ventilatoire) : le point où l’hyperventilation devient marquée, souvent corrélée à l’accumulation des lactates.

→ Zone de forte intensité (~90-95% VMA), utilisée pour reculer le seuil d’essoufflement et préparer aux courses longues.

🔬 Ces seuils peuvent être mesurés en laboratoire (méthode de Wasserman ou Beaver), mais peuvent aussi être estimés avec le RPE (ressenti d’effort) et l’écoute de la respiration.

📚 Un peu d’histoire et de science

Des physiologistes comme Alois Mader, Keul, Kindermann (1980) ou encore Wasserman ont posé les bases des seuils métaboliques, en lien avec la lactatémie. Le travail au seuil est issu de cette science du “point de bascule”.

Dans les années 1980, Conconi et Moser ont vulgarisé l’usage de la courbe de fréquence cardiaque pour estimer ces seuils dans l’entraînement des cyclistes. Aujourd’hui, cette approche est revisitée par des chercheurs comme Seiler, qui parlent de “zones grises” à utiliser avec précaution.

Intérêts du travail à SV1/SV2

- Amélioration de l’endurance aérobie (SV1)

- Régulation de l’économie de course

- Augmentation du seuil de tolérance à l’effort (SV2)

- Stimulation métabolique sans surcharge excessive

- Développement du contrôle respiratoire et mental

Limites et précautions

Le travail au seuil, surtout s’il est trop fréquent :

Augmente le risque de fatigue chronique,

Peut créer un effet de “trou noir” (Seiler, 2009) où l’intensité est trop forte pour récupérer, mais pas assez pour progresser,

Nécessite une régulation fine via la fréquence cardiaque, le ressenti, et la variabilité des sensations quotidiennes.

Application pratique : structurer une séance SV1/SV2

Exemple : le fartlek "Rondelli" revisité

Inspiré du célèbre coach italien Giorgio Rondelli, ce modèle alterne effort intense et récupération “pincée”, avec progression dans la difficulté.

Exemple : 4 à 6 x [2 min à 90% VMA + 1 min de récup active]

Puis :

3 à 4 x [1 min à 95% VMA + 30 sec récup active]

L’idée : jouer sur le rapport effort/récupération, apprendre à courir sous fatigue, et travailler la lucidité.

Ressentir avant de mesurer

Respirer n’est pas qu’un phénomène physiologique. C’est une manière d’entrer en contact avec son effort, de réguler sa charge mentale, de prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. Le seuil ventilatoire devient alors un repère d’attention.

Pas besoin de laboratoire : le corps sait déjà, si on l’écoute assez longtemps.

Bibliographie scientifique actualisée

Jiménez-Sáiz, S. L., et al. (2025). Anaerobic Threshold Detection in Soccer Players: A Narrative Review. ResearchGate.

Seiler, S. (2009). Training intensity distribution in endurance athletes: Scientific overview and practical applications. Sports Science Journal.

Mader, A., Heck, H. (1986). Lactate threshold and endurance performance.

Wasserman, K. (1999). Principles of Exercise Testing and Interpretation.

Millet, G. (2007). Physiologie de l’exercice.

Billat, V. (2003). Physiologie et méthodologie de l’entraînement. De Boeck.

Synthèse : 🫁 Le seuil ventilatoire : quand la respiration devient un guide d'entraînement

Dans l’entraînement d’endurance, on parle souvent de VMA, de lactates ou de fréquence cardiaque. Mais trop peu de coureurs s’intéressent à un indicateur pourtant central : la respiration.

Le seuil ventilatoire, notamment SV1, marque le moment où la ventilation s’accélère de façon non linéaire. C’est un signal : votre corps change de régime. Il passe d’un état stable, géré par le système aérobie, à une zone de transition où il doit adapter ses mécanismes pour continuer à produire de l’énergie efficacement.

Ce point de bascule, qu’on peut ressentir simplement comme le début d’un essoufflement contrôlé, est un excellent repère pour ajuster ses allures. Mieux encore, il peut se travailler à l’entraînement — sans outils complexes — en se fiant à son ressenti d’effort, à sa capacité à parler tout en courant, et à la régularité de la respiration.

Travailler à ce seuil permet de :

Mieux gérer l’allure en course,

Retarder la fatigue,

Améliorer l’endurance qualitative,

Et développer la conscience corporelle, clé de la progression durable.

Mais attention : s’entraîner trop souvent dans cette zone intermédiaire (entre SV1 et SV2) peut aussi mener à un effet de “trou noir”, décrit par Stephen Seiler, où l’on ne récupère jamais vraiment… ni ne progresse franchement.

C’est pourquoi le seuil ventilatoire ne doit pas être une obsession, mais un repère intelligent. En écoutant votre souffle, vous écoutez votre moteur. Et parfois, pour progresser, il ne faut pas courir plus vite — il faut respirer plus juste.