« Être au monde, ce n’est pas dominer, mais entrer en résonance avec lui. »

— Hartmut Rosa, Rendre le monde indisponible, La Découverte, 2020.

“Avons-nous perdu quelque chose en chemin ?”

L’annonce vient de tomber. Théo Détienne, silhouette acérée, regard déterminé, rejoint officiellement le team trail de Brooks. Nous sommes en janvier 2026, et le monde du trail s’en saisit aussitôt : communiqués, vidéos inspirantes, phrases clés et storytelling calibré. Une signature stratégique, bien pensée, avec tout ce qu’il faut pour faire vibrer la communauté — ou du moins, pour activer ses algorithmes.

Je fais défiler les images, je lis les mots, je reconnais les codes. Rien ne dépasse. Tout est fluide, cohérent, très bien ficelé. Et pourtant, une impression demeure, plus tenace qu’un simple soupçon : quelque chose a changé. Non pas dans l’effort lui-même — il est toujours là, dans les jambes, dans le souffle, dans la poussière des sentiers — mais dans le récit que l’on en fait. Dans la manière dont le regard se pose, dont la lumière se place, dont le sens se distribue.

Je ne suis pas en train de remettre en question la performance, ni même le partenariat. Je comprends les logiques, j’en vois la nécessité, parfois même la beauté. Mais je ne peux m’empêcher de ressentir un léger déplacement, presque imperceptible, comme si l’image prenait peu à peu le pas sur l’expérience, comme si la montagne, de lieu à vivre, devenait décor à cadrer, comme si la nature elle-même se faisait discrète derrière le storyboard.

Je repense alors, instinctivement, presque physiquement, à ce que courir représentait, avant que tout soit visible. Le froid matinal qui saisit les bras, la boue collée aux chaussures, le silence du sous-bois quand les pensées se taisent, l’absence de toute attente, sinon celle du pas suivant. Il n’y avait rien à raconter. Rien à prouver.

Courir suffisait. La pente était un dialogue. La fatigue, une offrande.

C’était une forme de fugue, de retraite douce hors du monde et de ses injonctions. Et aujourd’hui, j’ai parfois l’impression que cette fugue est devenue performance, et que ce retrait est devenu produit. Que l’élan premier se dissout dans le miroir des autres, des vues, des likes, des récits à publier.

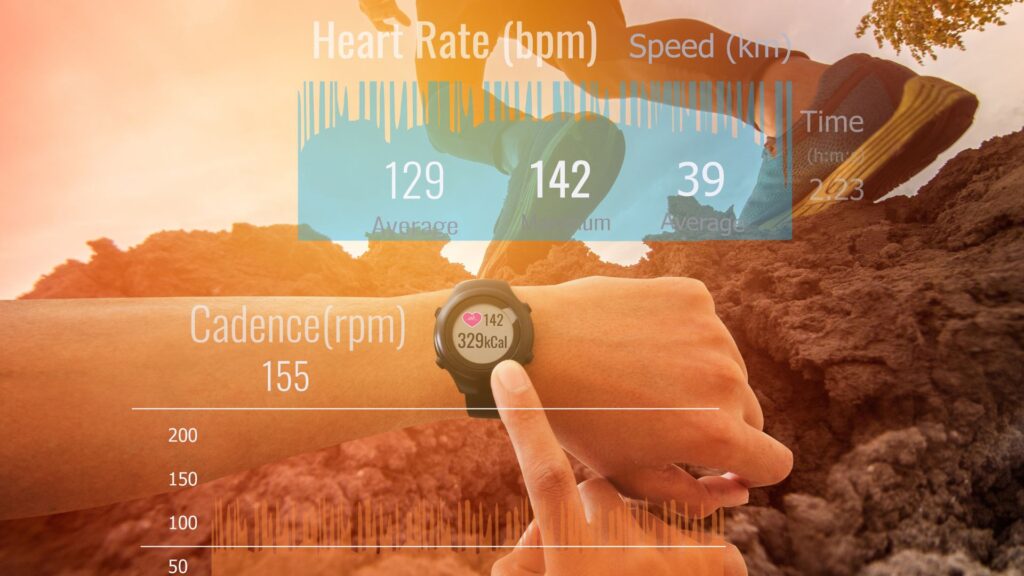

Les outils ne sont pas en cause. Les montres GPS, les plateformes de suivi, les réseaux sociaux… tout cela peut aider, structurer, guider. Mais quand ces outils deviennent les maîtres du jeu, et quand chaque sortie appelle un commentaire, un segment, une validation extérieure, alors le geste se tend, l’intention se déplace, et ce qui devait être une rencontre devient une représentation.

Je me surprends, moi aussi, à chercher parfois une trace plus nette, un rythme plus propre, un pic plus impressionnant. Je me surprends à mesurer ce qui, autrefois, n’avait pas besoin d’un chiffre pour exister. Et dans ces moments-là, quelque chose en moi se crispe. Comme un refus discret. Comme un appel à revenir en arrière — ou plutôt, à revenir à soi.

Alors j’essaie, de temps à autre, d’éteindre, d’enlever la montre, de partir sans téléphone. Sans intention de documenter, sans désir de garder. Et ce que je redécouvre alors n’est pas spectaculaire, ni héroïque. C’est juste… vivant. Je retrouve le bruit de mon souffle, le rythme du pas qui s’adapte au terrain, le paysage qui entre sans filtre. Et avec cela, une forme de liberté que j’avais oubliée — ou que j’avais laissé glisser, doucement, dans les interstices de la modernité.

Est-ce que nous avons perdu quelque chose ? Peut-être. Quelque chose qui ne se mesure pas. Qui ne s’optimise pas. L’intuition d’un rythme intérieur. La légèreté d’une fatigue offerte. L’oubli de soi dans l’immensité.

Il ne s’agit pas de renier les progrès, ni d’idéaliser un passé que je sais imparfait. Mais simplement de laisser ouverte cette question : et si le trail, à force d’être vu, partageable, mesurable, avait oublié une part de sa raison d’être ? Et si courir n’était pas d’abord un effort à valoriser, mais un moment à vivre ? Un moment qui n’a besoin de rien. Ni preuve, ni trace. Juste d’un corps qui avance, et d’un monde qui s’ouvre.

L’œil numérique, toujours ouvert

Mais cette maîtrise, pour qu’elle soit réelle, suppose davantage qu’un simple geste technique. Ce n’est pas le bouton « pause » qui suffit, ni même la mise en veille du téléphone. Il s’agit d’un travail intérieur, plus subtil, plus exigeant : réinterroger ce que ces outils font à notre manière de courir, et surtout à notre manière de sentir.

Non, ce n’est pas tant la technologie qui impose ses lois — c’est l’idée, souvent tacite, qu’en dehors du cadre mesurable, l’expérience perdrait de sa valeur. Que l’intensité vécue ne compterait vraiment qu’à la condition d’être visible, archivée, confirmée par une réaction. Une sensation sans témoin serait-elle moins réelle ? Un effort non commenté aurait-il moins d’existence ?

Ce doute, insidieux, prend racine dans les interstices du quotidien. On ne le voit pas arriver. Il ne se manifeste pas comme une injonction franche, mais comme un déplacement progressif de notre attention. Elle ne se porte plus sur la respiration qui se cale naturellement à la montée, sur la texture mouvante du sol, sur l’inclinaison discrète du vent… mais sur les signaux extérieurs. Non pas ceux de la nature, mais ceux des interfaces : un chiffre qui s’affiche, un bip discret, un pic de performance.

Richard Lévy, en étudiant le cortex préfrontal, a montré que cette partie du cerveau, essentielle à notre capacité de régulation et d’inhibition, se trouve fortement sollicitée par les environnements connectés. Non seulement elle trie l’information, mais elle filtre nos impulsions, ajuste notre comportement en temps réel. Et lorsque les stimulations se multiplient — un message, un objectif, une comparaison automatique — cette capacité s’épuise. On croit alors faire des choix. Mais en réalité, on réagit. Et dans cette logique réactive, ce n’est plus l’élan intérieur qui guide l’effort, mais un flux extérieur de signaux discrets mais contraignants.

Le neuropsychologue Antonio Damasio, quant à lui, nous rappelle que la pensée — loin d’être un processus abstrait — est toujours enracinée dans le corps. Nos décisions, nos jugements, nos intuitions naissent d’une dynamique corporelle. Lorsque ce lien se relâche, lorsque la sensation cède la place au protocole, ce n’est pas seulement le plaisir de courir qui s’altère : c’est la qualité même de notre présence au monde.

À l’inverse, il suffit parfois d’une seule sortie, volontairement dépouillée de tout suivi, pour que ce lien se retisse. Pas besoin de grande résolution. Juste l’idée, simple et presque anodine, de faire confiance à autre chose qu’à une donnée. Le rythme se cherche différemment. Le souffle se règle non plus sur une plage cardiaque, mais sur l’intuition du moment. Et ce que l’on découvre alors n’a rien de spectaculaire — mais a tout de précieux : une forme de lenteur active, une sensation d’habiter vraiment son corps, une écoute plus fine du vivant.

Ce n’est pas un rejet de la technologie que cela suppose. Mais une réorganisation de ses usages. La montre n’a pas à disparaître. L’enregistrement peut subsister. Mais il faut qu’ils se placent en soutien — non en commande. L’outil qui accompagne ne doit pas devenir le maître silencieux. Et la donnée utile ne devrait jamais dicter la valeur d’un effort.

Ce qu’il faut regagner, c’est un équilibre. Une liberté de dire : aujourd’hui, je ne me mesure pas. Aujourd’hui, je ne cherche rien d’autre qu’un pas juste. Pas forcément lent. Pas forcément court. Mais libre de toute validation.

Courir pour soi ou pour être vu ?

Il y a, dans chaque pas, une intention plus ou moins consciente. Parfois, elle s’impose clairement : le besoin d’air, la quête de dépassement, le plaisir d’un parcours familier. Parfois, elle se cache derrière des gestes anodins : un itinéraire légèrement modifié, une allure tenue un peu plus longtemps que prévu, une vérification discrète du cadran. On court, et l’on croit que l’on court pour soi — mais une autre voix se glisse, discrète d’abord, presque complice : « Et si je partageais cette sortie ? » « Et si je battais ce segment ? » « Et si ça faisait quelques likes ? »

Il ne s’agit pas ici de condamner ce réflexe. Le désir d’être vu, reconnu, apprécié, n’est pas un caprice contemporain. Il fait partie de nous. Il structure notre rapport au monde, et ce, bien avant les réseaux sociaux. Mais quand cette quête silencieuse de validation commence à modeler le geste, quand elle devance l’élan et formate le plaisir, alors quelque chose bascule. Ce n’est plus l’expérience qui donne lieu à un récit, c’est le récit attendu qui influe sur l’expérience.

Ce renversement, les plateformes numériques l’ont cristallisé. Elles transforment l’effort en narration partagée, en trace publique, en segment à conquérir. L’effort ne s’arrête plus avec l’arrivée, il se poursuit dans l’acte de publication, dans la réception, dans la comparaison. Ce n’est plus seulement soi face au sentier. C’est soi dans une arène invisible, où chaque sortie devient un potentiel message, un indice de valeur, une pièce à placer dans le puzzle du “moi” numérique.

Ce processus n’est pas seulement psychologique. Il est biologique. Les recherches en neurosciences le démontrent avec précision : les likes, les félicitations automatisées, les classements déclenchent une libération de dopamine — ce neurotransmetteur central dans le circuit de la récompense. Le cerveau apprend vite. Très vite. Il associe l’effort à sa conséquence sociale, et oriente, à notre insu, les prochaines actions vers ce qui produit une approbation.

À cela s’ajoute un phénomène décrit par Albert Bandura dans ses travaux sur le renforcement social : l’attention publique portée à un comportement renforce sa probabilité d’apparition, même lorsque le plaisir intrinsèque décline. Autrement dit, ce qui est applaudi est répété. Ce qui est ignoré, relégué. Et l’on commence, sans s’en rendre compte, à courir non plus pour ressentir, mais pour répondre.

Le trail, à l’origine, était cet espace de désertion symbolique. Une manière de quitter les normes pour retrouver un rapport nu, direct, au corps et au monde. Or aujourd’hui, une étrange standardisation s’est immiscée. Même heure, mêmes formats, mêmes défis. Des comportements convergents, parfois jusqu’à l’absurde : sortir malgré une douleur, recalibrer un itinéraire pour optimiser une moyenne, recommencer une sortie à cause d’un GPS mal enclenché. Non par goût, par habitude, par logique de cohérence, mais par une pression silencieuse.

Une étude menée par l’Université de Copenhague en 2025 sur un panel de coureurs entre 25 et 40 ans montre ce paradoxe saisissant : plus les coureurs utilisent intensément les outils de mesure et de partage, plus leur satisfaction subjective décline. Pas au point de souffrir, mais assez pour que le plaisir se déplace. Il ne réside plus dans l’effort lui-même, mais dans l’écho qu’il suscite. Et lorsque l’écho est faible, la sensation semble incomplète.

Cette dissociation laisse des traces : fatigue non écoutée, signaux ignorés, joies minimisées parce que non “postables”. Le corps court, mais l’esprit attend autre chose. Un retour. Une preuve. Une validation extérieure.

Et l’on glisse, sans le vouloir, dans une mise en scène douce. Rien n’est faux mais tout est orienté. Le sentier devient décor et l’effort devient contenu. L’émotion, parfois, devient une stratégie de narration.

Alors faut-il tout rejeter ? Se couper des autres ? Refuser de raconter ? Non. Ce serait nier la beauté de la transmission. Le partage peut aussi être un prolongement de l’expérience, un geste d’ouverture, un lien sincère entre pratiquants. Mais il ne doit pas devenir la condition du vécu. Il s’agit, au fond, de remettre de l’ordre puis de redonner au silence sa place, et à l’effort muet sa légitimité. De se rappeler que l’essentiel se joue souvent dans l’invisible, dans cette joie discrète d’avoir couru, même sans témoin, même sans trace.

Courir pour soi ne signifie pas courir seul. Cela signifie seulement replacer l’origine de l’élan là où elle commence : dans l’intimité du souffle, dans l’écoute du pas, dans le lien direct avec ce monde que nous traversons, sans autre raison que d’y être.

Disparaître pour mieux habiter ?

II y a un geste, discret, presque imperceptible. Il ne provoque ni vibration, ni bip, ni message à l’écran. Il ne laisse aucune trace, ni segment, ni capture, ni carte colorée. C’est celui d’un coureur qui choisit, ce matin-là, de ne rien enregistrer. Il part sans activer sa montre, glisse son téléphone en mode avion au fond du sac, et décide que cette sortie-là n’existera que pour lui. Pas de preuve, pas de partage. Rien que le souffle, le pas, et le monde.

Ce geste, il y a quelques années encore, aurait paru marginal. Il est aujourd’hui un signal faible, mais grandissant. Une forme douce de rébellion. Un refus poli de la logique du visible, ainsi qu’une façon de reprendre possession de l’effort, sans témoin et sans balise. Non par nostalgie, mais par nécessité.

Car dans un monde saturé de notifications, de récits calibrés, de performances visibles en temps réel, disparaître devient un luxe. Un luxe mental. Un luxe sensoriel. Un luxe d’autant plus précieux qu’il n’exige rien, si ce n’est de ne pas chercher à capturer ce qui est déjà là.

Ce n’est pas un rejet du numérique, mais un déplacement et une manière de reprendre la main sur le rythme, d’ouvrir une fenêtre, là où tout semblait cadré. Et ce mouvement, bien réel, commence à s’observer en particulier chez les plus jeunes. Une génération que Jonathan Haidt décrit comme épuisée par l’hyperconnexion, fracturée par l’excès de sollicitations, et en quête d’alternatives douces pour habiter autrement le monde.

Ils ne veulent pas tout couper. Mais ils veulent pouvoir choisir. Pouvoir courir sans être vus et pourquoi pas exister hors de toute notification. Pour eux redécouvrir ce que signifie être là, pour soi, sans devoir le prouver à personne est une nouvelle possibilité.

Lorsque l’on court sans suivre un objectif extérieur — ni allure cible, ni segment à battre, ni série à maintenir — alors quelque chose s’ouvre à nouveau dans le corps. Le rythme s’installe différemment. La respiration se fait plus libre, non dictée par un écran mais adaptée au terrain, à l’effort du moment. La texture du sol reprend son importance. Le vent redevient un élément, non une contrainte.

Ce retour à la sensation, au ressenti brut, renoue avec une idée forte de la science cognitive contemporaine : celle de la cognition incarnée. Nous ne pensons pas depuis une bulle abstraite, mais depuis un corps vivant, sensoriel, exposé. Ce que nous percevons, ce que nous comprenons, ce que nous retenons… tout passe par cette interface première qu’est le corps.

Francisco Varela ou Antonio Damasio l’ont défendu avec clarté : penser, c’est sentir. Et sentir, c’est être en prise avec le monde.

Or ce lien sensoriel est souvent affaibli par les automatismes numériques. On court, oui, mais souvent dans une forme de pilotage automatique, où la montre guide plus que le souffle. Pour Olivier Houdé, c’est ici que s’active ce qu’il appelle le “système 3” du cerveau : celui de l’inhibition consciente. Ce système permet de suspendre les réflexes, de ralentir, de choisir une autre voie que la simple réaction. Il intervient précisément lorsqu’on décide de ne pas suivre le flux, de faire autrement. Courir sans interface, c’est lui offrir une chance de reprendre la main.

Et dans ce ralentissement, quelque chose réapparaît. Un silence, une attention, une disponibilité au monde. Le sociologue Hartmut Rosa parle de résonance : ce moment où le sujet cesse de vouloir dominer le réel pour entrer en vibration avec lui. L’environnement n’est plus un décor pour la performance, mais un partenaire silencieux. Il devient interlocuteur.

L’arbre n’est plus là pour être dépassé, mais il est là pour être vu.

Le sentier n’est plus un tracé, mais il est une possibilité.

Et dans ce type de course-là, il n’y a ni vainqueur ni trace à montrer. Mais il y a, parfois, quelque chose de plus précieux encore : la sensation rare d’être exactement là où l’on doit être

C’est cela, peut-être, la promesse discrète d’une pratique déconnectée. Non pas fuir, mais habiter autrement. Non pas rejeter les outils, mais suspendre leur emprise. Offrir au corps la possibilité de ne pas être mesuré. À l’esprit, celle de ne pas être distrait. Et à l’expérience, celle de ne pas être racontée, mais simplement vécue.

Et si on ne postait pas cette sortie ?

Il arrive que l’on rentre d’une course le corps encore vibrant, la respiration calmée, les jambes lourdes d’avoir donné, et qu’aucun geste ne suive. Pas de capture d’écran, pas de résumé, pas de publication. Pas même un mot glissé dans une conversation. L’effort reste là, suspendu, sans trace, sans retour, sans commentaire. Il a eu lieu. Il a laissé quelque chose en soi. Et cela suffit.

Ce geste, aussi simple soit-il, marque peut-être un basculement car il devient en quelques sorte une manière de s’autoriser à vivre une expérience sans avoir à la convertir en contenu. Non par retrait, non par stratégie, mais par désir sincère de laisser une part du vécu intacte, libre, insaisissable. Ce qui n’est pas dit, pas partagé, pas codé, retrouve parfois une densité plus grande. C’est comme si le silence redonnait à l’instant toute sa profondeur.

On oublie combien il est facile, aujourd’hui, d’exister à travers l’empreinte laissée par une carte, une série, un commentaire, un classement, et combien il est rare d’exister pleinement dans le moment seul, sans témoin. Non pas dans l’effacement, mais dans la plénitude d’une présence qui ne cherche rien d’autre que d’être vécue.

Refuser de poster n’est pas un acte de retrait, mais c’est aussi un geste de réajustement. Une manière de rééquilibrer le rapport entre l’effort et son écho, entre l’élan et sa narration.

Courir sans archive, c’est parfois courir plus justement, non pour s’effacer, mais pour se relier autrement à soi, au monde, au rythme du vivant. C’est redonner au souffle sa place, au corps son autorité, au paysage sa réalité brute, en dehors du filtre des données ou de l’angle d’un récit.

Ce choix n’a rien d’héroïque. Il est fragile, discret, souvent furtif. Mais il porte en lui une force singulière : celle de nous rendre à l’intime, loin des validations, des comparaisons, des mises en scène, et il ouvre un espace où l’expérience redevient nue, sans enjeu, sans intention de performance. Une sortie sans objectif peut devenir, justement, l’occasion d’un vrai déplacement intérieur. Une fatigue sans partage peut être plus féconde qu’un effort applaudi. Une joie silencieuse peut durer plus longtemps qu’un “like”.

À force de courir pour raconter, on oublie parfois de vivre ce qu’on raconte. À force de chercher la trace, on s’éloigne du souffle. Et si, parfois, on acceptait de courir sans rien vouloir garder ? C’est un véritable enjeu, sans mémoire, sans preuve, sans écho extérieur. Juste un corps en mouvement dans un monde qui ne demande rien, sinon d’être traversé.

C’est peut-être là, dans cette absence volontaire de trace, que quelque chose s’imprime en profondeur. Un autre rapport au temps, à la sensation, à soi. Quelque chose qui ne se voit pas, ne se lit pas, ne se partage pas, mais qui transforme. Intérieurement. Silencieusement. Durablement.

Alors, sans injonction, sans morale, une question reste ouverte. Quand as-tu couru pour la dernière fois sans rien vouloir en garder ? Et si cette course-là, que personne ne verra jamais, était justement celle dont tu te souviendras le plus longtemps ?

Préparer autrement, habiter autrement

Il y a une tension silencieuse, à peine perceptible, qui traverse aujourd’hui la manière dont on se prépare à l’effort. À force de vouloir optimiser, calibrer, planifier, l’entraînement semble parfois se couper de ce qui, justement, donne sens à l’endurance : le vivant, l’incertain, l’imprévu.

Et l’on en vient à se demander : que cherche-t-on à préparer exactement ? Un corps performant ? Ou une capacité à habiter, pleinement, l’expérience de l’effort ?

Préparer autrement, ce n’est pas faire moins. Ce n’est pas délaisser la rigueur, ni renoncer à l’intention. C’est choisir d’emprunter un autre chemin, moins rectiligne, moins quantifiable, et donc d’une certaine manière, revenir à ce que le corps sait faire sans appareil : écouter, ressentir, répondre.

Les coureurs qui explorent cette voie parlent d’un retournement subtil. Il ne s’agit plus d’atteindre un état idéal, mais de rencontrer ce qui est là. La respiration lente, la visualisation, les pratiques d’ancrage sensoriel ne sont pas des techniques de plus à ajouter à la boîte à outils du sportif. Ce sont des invitations, voir des moyens de se rendre disponible à l’expérience.

Fermer les yeux avant une sortie. Poser une main sur le ventre. Sentir le souffle. Le poids du corps. Le sol sous les pieds. Non pas pour s’améliorer. Mais pour être là. C’est ici que la bascule opère : quand l’avant-course devient déjà une manière de courir.

Alors les repères changent. On court sans retour immédiat, sans alerte vibrante. On apprend à lire d’autres signaux : une tension dans la nuque, un ralentissement intérieur, une clarté soudaine dans les pensées. Le feedback ne vient plus de l’écran, mais d’une écoute plus intime. Et l’on cesse de se préparer uniquement pour la course à venir : on se prépare pour se rencontrer.

Ce type d’approche réactive un mot qu’on croyait réservé aux grands récits philosophiques : l’autonomie.

Non pas celle de la performance technique, être capable de s’auto-entraîner, de s’auto-corriger, mais une autonomie plus radicale : savoir qui l’on est quand il n’y a plus rien à prouver. Quand personne ne regarde. Quand l’effort ne sera ni noté, ni raconté. Quand il ne reste que le lien nu entre un corps et le paysage.

Et de cette autonomie intérieure naît souvent une autre posture dans le monde. Car à mesure que l’attention revient dans le corps, elle déborde. Elle s’élargit. Elle se tourne vers l’environnement avec une qualité différente et une écoute plus fine, une forme d’égard. Un mot s’impose alors, presque naturellement : écologie.

Pas l’écologie de l’affichage. Pas celle des slogans. Mais une écologie de la pratique. Courir n’est plus une activité abstraite: c’est un geste dans un territoire et une manière de s’inscrire dans un lieu, une saison, un climat, un sol. Et soudain, il ne s’agit plus seulement de performance ou de plaisir : il s’agit de relation.

Moins de partages, plus d’observations. Moins de récits construits, plus de présence au détail.

L’écologie de la pratique implique aussi une sobriété numérique. Refuser de tout enregistrer, de tout diffuser. Ne pas polluer l’attention collective avec du contenu sans corps. Se demander, avant de poster : est-ce que ce que je montre éclaire ce que j’ai vécu ? Ou est-ce un simple réflexe ?

La sobriété, ici, n’est pas une privation. C’est une véritable puissance. Celle de dire : ce moment m’appartient. Celle de ne rien publier, non par honte ou par repli, mais par fidélité à l’instant. Laisser l’effort être ce qu’il est, sans sur-narration, sans justification par un échange simple entre soi et le dehors.

Et dans ce choix, la lenteur retrouve sa place. Pas la lenteur comme incapacité, mais comme rythme juste. Un tempo qui permet la contemplation, l’ajustement, l’émerveillement discret devant ce qui ne fait pas de bruit.

Se préparer autrement, c’est donc élargir le but. Ne plus courir uniquement pour finir une course, mais pour approfondir sa manière d’être vivant. Pour affiner l’écoute. Pour cultiver une forme de cohérence entre ce que l’on cherche et ce que l’on traverse.

Ce que l’on entraîne, dans ce type de préparation, ce n’est pas seulement un cardio.

C’est une attention.

Un art du discernement ainsi qu’un rapport au monde plus accordé, plus habité, plus poreux.

Et cette transformation, même silencieuse, même discrète, change tout.

Bibliographie

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Damasio, A. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam Publishing.

Haidt, J. (2024). The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness. New York: Penguin Press.

Houdé, O. (2014). Apprendre à résister : Pour l’école, contre le fatalisme. Paris : Le Pommier.

Lévy, R. (2022). Le cortex libre : Pour en finir avec les troubles de l’attention. Paris : Odile Jacob.

Neponucemo, D. (2023). Cognitive Overload in Digital Athletes. Journal of Applied Neuroscience, 5(2), 134–149.

Newport, C. (2019). Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World. New York: Portfolio.

Rosa, H. (2018). Résonance : Une sociologie de la relation au monde. Paris : La Découverte.

Rosa, H. (2020). Rendre le monde indisponible. Paris : La Découverte.

Valéry, B. (2025). Priorisation attentionnelle et outils numériques en contexte dynamique. Thèse de doctorat, Université Paris Cité.

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press.