À l’approche de l’UTMB 2025, un souvenir persistant hante encore les esprits : celui de l’édition 2024, marquée par un fait inédit. Près de trois quarts des athlètes élites avaient abandonné. Des favoris, pourtant en pleine possession de leurs moyens physiques, ont quitté la course, brisés non pas par leurs jambes, mais par leur esprit.

Que s’est-il passé dans ces instants de bascule ? Pourquoi, après des mois d’entraînement millimétré, le mental a-t-il cédé là où le corps semblait prêt à tout endurer ?

L'Ultra-Distance, une épreuve de résilience physique et mentale

L’ultra-trail est un univers fascinant où les limites physiques et mentales s’entremêlent, qui impose bien plus qu’un simple défi athlétique. Il s’agit plutôt d’un voyage intérieur, d’une confrontation avec soi-même sur des distances qui dépassent souvent l’entendement pour le commun de mortels.

L’UTMB 2024 sous le signe de la défaillance

L’édition 2024 de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) a marqué les esprits par un taux d’abandon saisissant : 36 % des participants n’ont pas franchi la ligne d’arrivée. Sur un total de 2761 coureurs ayant pris le départ, 1001 ont abandonné avant la fin de la course, un chiffre qui résonne comme un rappel brutal des difficultés inhérentes à cette épreuve mythique. Mais ce qui surprend davantage, c’est le nombre alarmant d’élites masculins ayant dû se retirer de la compétition : près de trois quarts d’entre eux, un fait rarissime dans l’histoire de l’UTMB.

« Ces chiffres révèlent la face cachée de l’ultra-trail, où l’extrême performance est une frontière ténue entre accomplissement héroïque et effondrement total. »

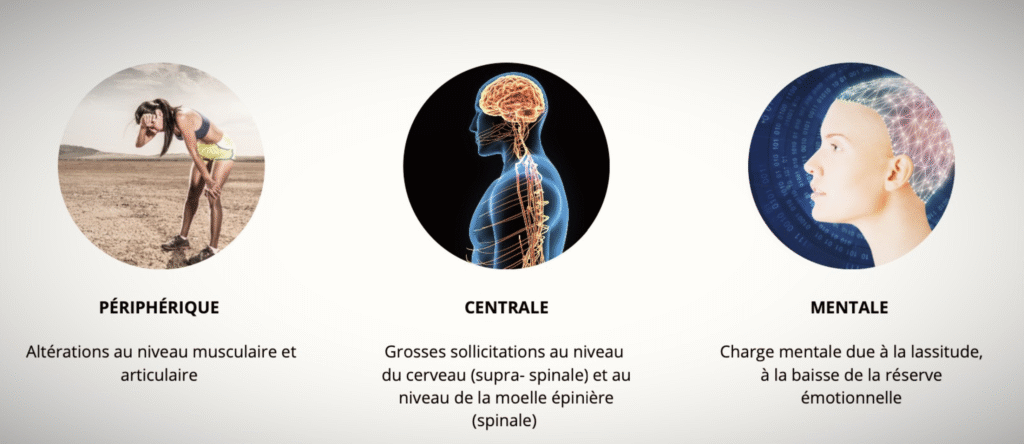

La fatigue multidimensionnelle dans l’Ultra-Trail

L’ultra-trail est une épreuve où la fatigue prend des formes multiples, impactant non seulement le corps, mais aussi l’esprit. Guillaume Millet chercheur spécialiste en physiologie de l’effort et en fatigue, a étudié ces différentes dimensions, notamment dans le contexte des courses d’ultra-distance. Son travail met en lumière les mécanismes complexes de la fatigue et propose des pistes pour mieux comprendre et gérer cette usure progressive qui affecte aussi bien le physique que le mental.

- La fatigue périphérique : Le corps à l’épreuve

- La fatigue centrale : Quand l’esprit vacille

- La fatigue mentale : Un piège subtil

Altération de la conscience et fatigue en Ultra-Trail : Vers une nouvelle dimension d'exploration mentale ?

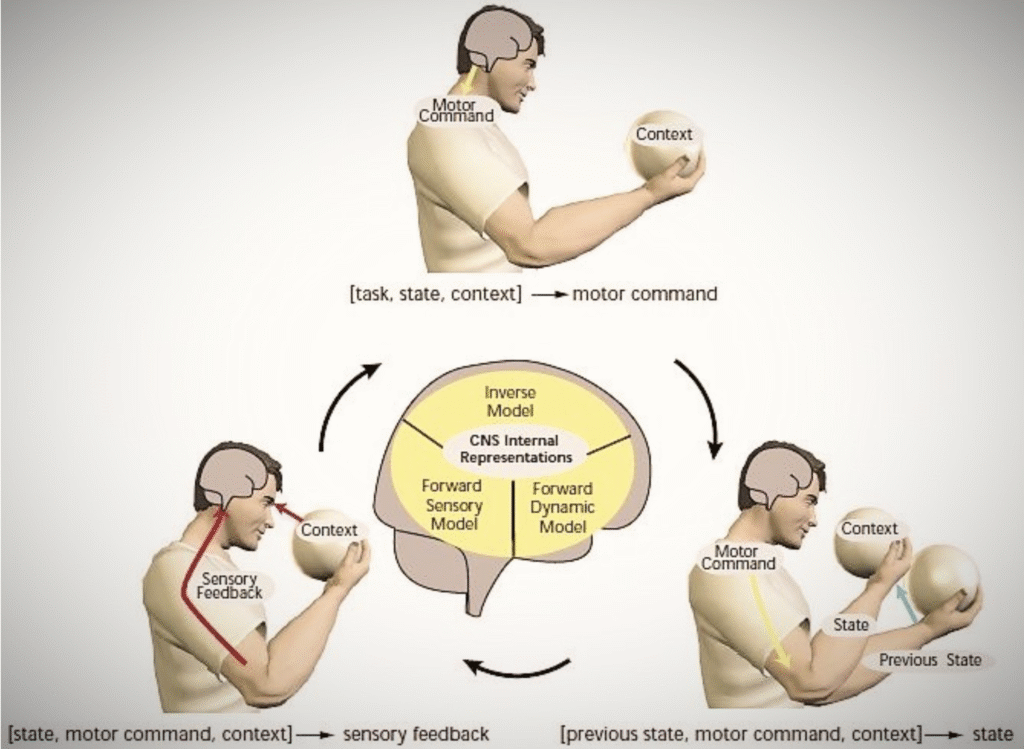

Dans l’ultra-endurance, et particulièrement lors des ultra-trails, les athlètes ne sont pas seulement confrontés à une fatigue physique, mais également à une altération des processus sensoriels et moteurs qui interagissent de manière continue. La « boucle sensori-motrice », qui désigne l’interaction entre les informations sensorielles (perception de l’environnement et du corps) et les réponses motrices (mouvements du corps), est un élément central de la performance athlétique. Lorsque cette boucle est perturbée par la fatigue, les conséquences peuvent être multiples : déséquilibres moteurs, perte de précision dans les mouvements, et altération de la perception du corps dans l’espace.

Les travaux de Pat Hodgen offrent une piste de réflexion intéressante dans ce domaine. Hodgen suggère qu’il est crucial, pour améliorer la performance sous fatigue, de ne pas chercher à inhiber cette boucle sensori-motrice. Au lieu d’essayer de contrôler excessivement ses mouvements ou de se déconnecter des sensations corporelles, l’athlète devrait chercher à maintenir une sensibilité ouverte aux signaux internes (musculaires, articulaires) et externes (terrain, environnement) malgré l’épuisement. Cette approche favorise une réponse corporelle plus fluide et plus adaptative, permettant de mieux gérer la fatigue et de maintenir une qualité de mouvement adéquate. Selon Hodgen, en tentant d’inhiber ou de limiter la boucle sensori-motrice, l’athlète court le risque de dégrader ses performances motrices en créant des tensions musculaires excessives ou en perturbant sa proprioception.

La fatigue perturbe la boucle sensori-motrice de plusieurs façons, à commencer par une dégradation de la perception du temps, des distances et de la proprioception (la conscience du corps en mouvement). Des études en neurosciences appliquées au sport montrent que la fatigue musculaire et centrale peut altérer la capacité du cerveau à traiter les informations sensorielles, ce qui entraîne des erreurs d’évaluation spatiale ou temporelle. Par exemple, une étude de Marcora et Staiano (2010) démontre que la fatigue cognitive peut affecter le contrôle moteur, réduisant la précision des mouvements et augmentant le risque de blessure. D’autres recherches, comme celles de Guillaume Millet sur la fatigue neuromusculaire (Millet, G. Y., & Lepers, R. – 2004), confirment que la fatigue affecte non seulement la capacité musculaire, mais également le traitement sensoriel, notamment la perception des distances parcourues ou à parcourir.

« Cette altération cognitive et sensorielle se traduit souvent par une perception déformée du temps et des distances. Les athlètes rapportent fréquemment que les kilomètres semblent « plus longs » et que les minutes paraissent « s’étirer » lorsqu’ils atteignent des niveaux de fatigue avancés. De plus, la fatigue affecte la perception du corps en mouvement, un phénomène bien documenté dans la littérature scientifique. »

Les états de conscience modifiée dans l'effort extrême

Dans les épreuves d’ultra-endurance, de nombreux athlètes rapportent des expériences de conscience modifiée, un phénomène souvent observé lors de phases de fatigue intense. La dissociation cognitive motrice, un concept étudié par des chercheurs comme Owen et Coleman (2008), illustre cette séparation entre l’activité physique et la conscience (1).

Le processus mental en course : Pensées parasites et pensées parades

Les pensées parades, quant à elles, sont des stratégies mentales permettant de transformer les obstacles psychologiques en force. Les mantras, par exemple, consistent en des phrases courtes, répétées mentalement pour renforcer la confiance en soi. La visualisation de la victoire ou de la ligne d’arrivée est une autre technique puissante, étudiée notamment par des chercheurs en psychologie du sport tels que Cumming & Williams (2012), qui ont démontré que le cerveau humain peut être « programmé » pour surmonter des situations difficiles en cultivant ces schémas mentaux positifs.

Entre l’Humain et le Virtuel : Exister au-delà des écrans ?Dans le contexte de l’ultra-trail et des défis de l’endurance, l’omniprésence des écrans et des réseaux sociaux façonne également la manière dont les athlètes perçoivent et vivent leur parcours. Alors que le corps et l’esprit sont mis à rude épreuve, l’impact du regard extérieur, exacerbé par les réseaux, entraîne une tension entre l’être et le paraître , entre vivre et exister, pour reprendre la réflexion d’Elsa Godart .

Dans son livre « Les vies vides », Elsa Godart évoque la manière dont la société contemporaine, saturée de connexions virtuelles, tend à éloigner l’individu de lui-même, le plongeant dans une quête incessante de validation extérieure. Le coureur d’ultra-trail, lui aussi, peut être pris au piège de cette course à l’image, où chaque pas, chaque performance est médiatisée, partagée, likée, commentée. Les réseaux sociaux transforment ainsi l’expérience intérieure de la course en une vitrine , un espace où l’on doit constamment répondre aux attentes des autres, au risque de se perdre soi-même.

« Mais à quel moment cesser de vivre l’instant pour se contenter d’y exister virtuellement ? »

« Cette dualité, entre la nécessité de se montrer et celle de se retrouver , éclaire une question plus large : dans notre monde hyper-connecté, comment préserver notre présence à nous-mêmes ? »

L'Entraînement mental comme clé de la réussite en Ultra-Trail ?

Dans l’univers de l’ultra-endurance, la performance physique est souvent au premier plan, mais l’importance de l’entraînement mental est tout aussi cruciale. Loin de se limiter à la préparation physique, les athlètes d’élite intègrent de plus en plus des outils d’entraînement mental pour améliorer leur résilience. La méditation, la visualisation, et un langage intérieur positif sont désormais des stratégies reconnues, comme l’ont montré diverses études en psychologie du sport.

« En associant les théories de Kristeva à l’importance du langage interne dans l’ultra-endurance, on ouvre une perspective nouvelle : celle d’une lutte constante entre les forces internes de déconstruction (pensées parasites) et de reconstruction (pensées parades). »

Pour conclure

La préparation en ultra-endurance ne se limite plus à l’entraînement physique. Les réflexions autour des états de conscience altérés et des stratégies mentales ouvrent des pistes passionnantes pour optimiser les performances et repousser les limites de l’effort extrême. En intégrant les dimensions psychologiques, telles que la visualisation, le discours interne positif, et la gestion des pensées parasites, les coureurs peuvent non seulement améliorer leur résistance face à la fatigue, mais aussi éviter les abandons liés à l’épuisement mental.

Les études neuromusculaires et cognitives, ainsi que les témoignages des athlètes élites, soulignent que l’entraînement mental est aussi crucial que la préparation physique. Loin d’être un simple complément, cette approche intégrative pourrait transformer la manière dont les athlètes abordent les épreuves d’endurance. La gestion de la fatigue centrale, par exemple, combinée à une meilleure auto-régulation émotionnelle, peut non seulement améliorer la performance mais aussi prévenir les situations d’épuisement.

En réévaluant ainsi les abandons, on comprend que l’échec n’est pas synonyme de faiblesse, mais peut être un moteur de réussite future. Comme le précise encore Charles Pépin, « l’échec nous apprend à écouter la réalité et à trouver des solutions que nous n’aurions jamais envisagées autrement. » (Les vertus de l’échec, Allary, 2016).

Appliqué à l’ultra-trail, cela signifie que chaque abandon est une opportunité de mieux comprendre son corps, ses capacités mentales, et les conditions de la course. En intégrant les leçons tirées des échecs, les athlètes peuvent ajuster leur préparation, affiner leur gestion de la fatigue, et revenir plus résilients.

Références

Berg, K. (2003). « Endurance training and performance in runners: research on heart rate and lactate threshold ». Sports Medicine, 33(7), 539-552. Cette étude analyse les relations entre l’entraînement d’endurance et la performance chez les coureurs en se concentrant sur deux paramètres physiologiques clés : la fréquence cardiaque et le seuil de lactate.

Coyle, E. F., et al. (1984). « Maximal oxygen uptake and power output during lower-body exercise ». Medicine & Science in Sports & Exercise, 16(5), 517-522. Cette étude explore les relations entre la consommation maximale d’oxygène (VO2 max) et la puissance musculaire produite lors d’exercices ciblant le bas du corps. Les auteurs se concentrent sur la capacité d’endurance des athlètes d’élite et la façon dont le VO2 max influe sur leur performance physique.

Enoka, R. M., & Duchateau, J. (2016). « Translating Fatigue to Human Performance ». Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(11), 2228-2238. DOI: 10.1249/MSS.0000000000000929. Cet article explore les mécanismes de la fatigue musculaire et leur impact sur la performance humaine, en particulier dans un contexte sportif. Il encourage la poursuite des recherches sur l’impact de la fatigue centrale dans des conditions de performance extrême, comme dans les sports d’endurance, afin de mieux comprendre comment les athlètes peuvent s’entraîner pour gérer et atténuer ces formes de fatigue.