On croit souvent que l’ultra-trail n’est qu’une affaire de jambes, de souffle et de kilomètres avalés un à un. Mais ceux qui se sont aventurés au-delà de la barrière des 24 heures savent qu’une autre épreuve s’invite : celle du sommeil. Là, dans les profondeurs de la nuit, la frontière entre veille et rêve se brouille. Les yeux piquent, la pensée vacille, des silhouettes apparaissent là où il n’y a que des troncs d’arbres. Le corps avance encore, mais l’esprit titube.

Cet article est consacré à ce moment singulier : dormir ou courir ?

Le dilemme du sommeil pendant la course, quand l’endurance ne se mesure plus seulement en kilomètres mais en heures sans repos.

D’autres articles suivront dans cette nouvelle rubrique « SOMMEIL & ENDURANCE ». Nous parlerons des nuits avant la course, souvent hantées par l’impatience et l’angoisse du départ. Puis du sommeil après, celui de la régénération et des rêves qui digèrent l’effort. Nous évoquerons aussi les siestes éclair, les songes éveillés, les rêves étranges qui accompagnent l’ultra comme un carnet de route invisible.

Mais ici, restons sur la ligne de crête : comment, dans l’instant de la course, gérer ce besoin vital qu’est le sommeil ? Car sur ces épreuves hors normes, il n’est plus une récupération passive, il devient une stratégie, parfois même l’ultime condition pour franchir la ligne d’arrivée.

Le défi du sommeil en ultra-endurance

Dans les premiers kilomètres, le sommeil semble loin. L’excitation du départ, les encouragements du public, la fraîcheur du soir tiennent éveillé. Mais après une, deux, puis trois nuits dehors, il devient l’ennemi invisible. L’ultra n’est plus seulement une affaire de muscles et de souffle : c’est une lutte contre le temps biologique.

Les symptômes sont connus de tous ceux qui ont franchi ce seuil. Les yeux se ferment malgré la volonté. Le corps titube, le pas devient incertain. La désorientation s’installe : certains coureurs racontent avoir pris des pierres pour des animaux, ou vu des maisons sortir des bois. Ces hallucinations, fréquentes après 30 à 40 heures sans sommeil, ne sont pas seulement pittoresques : elles peuvent devenir dangereuses, provoquer des chutes ou une incapacité à s’orienter.

Les grands rendez-vous de l’ultra en sont truffés d’exemples. Au Tor des Géants (330 km, 24 000 m D+), rares sont les finishers qui ne s’accordent pas quelques micro-siestes dans les bases-vie. Certains courent avec un réveil de téléphone fixé à 8 minutes, de peur de sombrer trop longtemps. À la Barkley Marathons, où les coureurs errent jusqu’à 60 heures dans les forêts du Tennessee, la privation de sommeil est aussi impitoyable que les ronces : beaucoup abandonnent non par épuisement musculaire, mais par incapacité à rester lucides. Même sur un format plus “classique” comme l’UTMB (171 km, 10 000 m D+), les élites doivent composer avec une nuit blanche, et parfois deux pour les coureurs amateurs. En 2021, plusieurs finishers racontaient avoir perdu toute notion de réalité à l’aube du deuxième jour, les heures se diluant dans une brume mentale.

Certaines études en neurosciences confirment ce que le terrain illustre : la privation de sommeil est un stress physiologique majeur. Une étude publiée dans Sleep (Van Dongen et al., 2003) montre qu’après 48 heures sans sommeil, les capacités cognitives chutent comme après une alcoolémie élevée. Mémoire, attention, jugement : tout vacille. Dans l’ultra, cette altération peut peser plus lourd que la fatigue musculaire. On peut courir avec des quadriceps douloureux, mais pas naviguer sans lucidité sur une arête alpine.

Le paradoxe est là : on s’inscrit à une course pour courir, mais c’est parfois le sommeil – ou son absence – qui décide du classement. Les champions eux-mêmes l’avouent. Lors de la Diagonale des Fous sur l’île de la Réunion, certains athlètes qui visent le top 100 préfèrent s’arrêter 10 à 20 minutes pour dormir dans une tente de secours, plutôt que de perdre des heures à errer sans avancer. Le sommeil devient alors une stratégie de performance : un investissement à court terme pour sauver la course à long terme.

En somme, si les muscles se régénèrent avec un peu de sucre et de volonté, l’esprit, lui, réclame ses cycles. Et face à la montagne, ce n’est pas toujours la cuisse la plus solide qui l’emporte, mais l’esprit qui a su apprivoiser le sommeil.

Que dit la science du sommeil en course ?

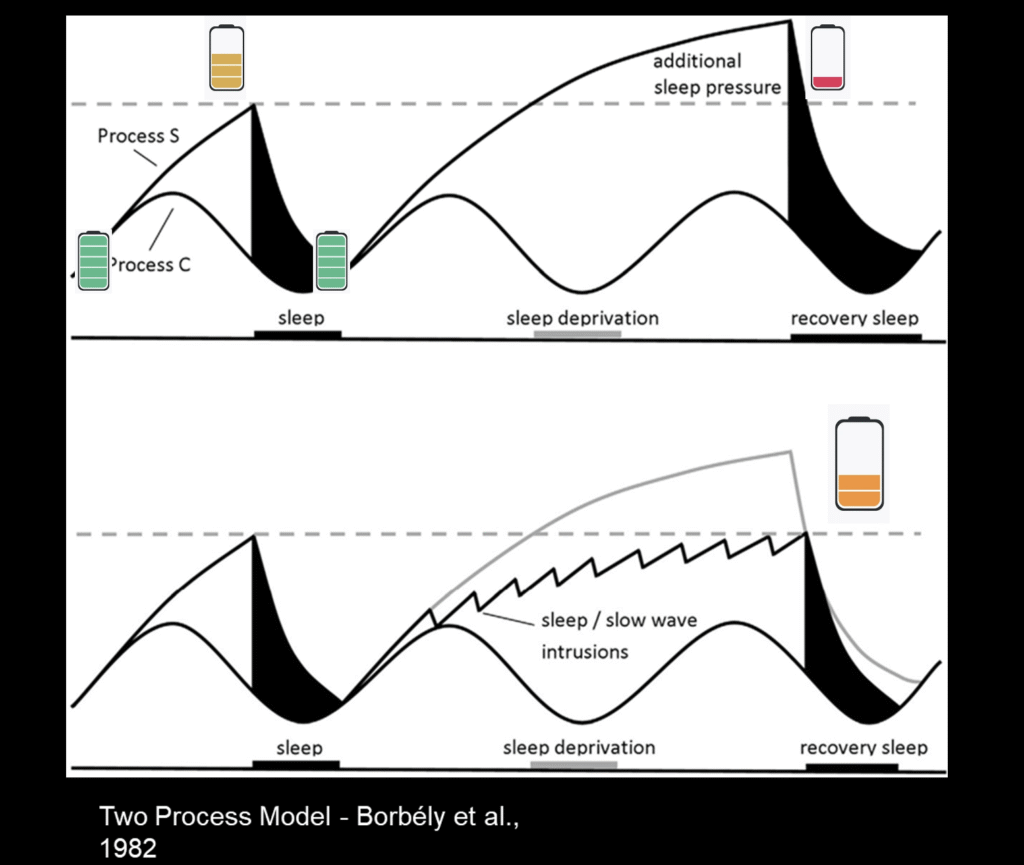

On croit souvent que le sommeil n’est qu’une parenthèse, une pause forcée. En réalité, il est une mécanique d’orfèvre, composée de cycles d’environ 90 minutes qui alternent entre sommeil lent – profond, réparateur, où le corps se régénère – et sommeil paradoxal, ce théâtre des rêves où la mémoire se consolide et les émotions se régulent.

Sur un ultra, ces cycles sont brisés. Impossible de s’accorder une nuit complète. Alors le corps et l’esprit improvisent. Les chercheurs en chronobiologie le rappellent : la privation de sommeil entraîne :

une baisse de vigilance : la concentration chute, les réflexes s’émoussent, les risques de chute ou d’erreur d’orientation explosent.

un ralentissement des prises de décision : chaque geste devient laborieux.

une altération du jugement : on surestime ses forces, on sous-estime la descente qui s’annonce.

des hallucinations : le cerveau fabrique ses propres images pour combler le vide. Sur l’UTMB, certains coureurs rapportent avoir vu des villages fantômes, des animaux ou des lumières inexistantes.

un impact métabolique et immunitaire : le déficit de sommeil perturbe la régulation du glucose, fragilise l’immunité et accentue l’inflammation – un cocktail explosif sur plusieurs jours d’effort.

Les études de Rémy Hurdiel et ses collègues sur l’UTMB apportent des données précieuses.

Dans une étude de 2015 (Journal of Sports Sciences), 17 coureurs équipés d’actigraphes ont été suivis : ils n’ont dormi en moyenne que 12 minutes pendant la course (sur 27 à 44 heures d’effort !). Résultat : leurs performances cognitives se sont effondrées. Leurs temps de réaction s’allongeaient nettement, certains présentaient des symptômes sévères comme des hallucinations visuelles ou une désorientation.

Dans une autre recherche (Research in Sports Medicine, 2015), l’équipe a étudié les stratégies de sommeil. Parmi les finishers, 72 % n’avaient pas dormi du tout pendant l’UTMB, alors que 28 % avaient pris au moins une pause sommeil. Fait marquant : les non-dormeurs étaient globalement plus rapides. Mais les chercheurs soulignent que ces coureurs avaient préparé leur course en augmentant leur temps de sommeil les nuits précédentes, une stratégie qui semble protectrice. Les coureurs ayant « stocké du sommeil » avant l’épreuve terminaient plus vite, et avec moins de somnolence.

Ces résultats rejoignent les expériences menées chez les navigateurs du Vendée Globe ou de la Route du Rhum : des micro-siestes de 10 à 20 minutes permettent de maintenir un minimum de vigilance. En ultra-trail, cette approche commence à inspirer certains athlètes du Tor des Géants ou de la TransPyrenea, qui s’entraînent aux siestes éclair pour relancer leur lucidité sans sacrifier trop de temps de course.

La leçon scientifique est claire : perdre 10 minutes à dormir, c’est parfois en gagner 120 sur le sentier.

Les stratégies des coureurs

Quand le sommeil devient un adversaire, chacun invente sa manière de négocier. Trois grandes stratégies se dessinent, entre héroïsme, sagesse et bricolage.

1. Le choix radical du “no-sleep”

C’est la tactique des coureurs qui décident de foncer sans jamais fermer l’œil, quitte à jouer avec leurs limites. Sur des courses de 24 à 46 heures comme l’UTMB, certains parient sur l’adrénaline et la fraîcheur accumulée avant le départ pour tenir sans pause.

Les chiffres le confirment : lors de l’UTMB 2013, près de trois quarts des finishers n’ont pas dormi (Hurdiel et al., 2015). Cette stratégie peut payer en vitesse pure… mais elle se paie aussi en hallucinations et en erreurs. Des coureurs racontent avoir parlé à des arbres ou tenté de suivre des « chemins » qui n’existaient pas.

2. Les micro-siestes : 5 à 20 minutes pour renaître

D’autres choisissent de s’accorder de courts arrêts, véritables « injections de lucidité ».

Une sieste de 10 minutes dans une tente, une chaise ou même à même le sol suffit parfois à réinitialiser le cerveau. Les navigateurs en solitaire utilisent ces “microsommeils” depuis longtemps, et les ultra-traileurs s’en inspirent. François D’Haene, par exemple, raconte qu’il s’autorise 20 minutes de sommeil profond sur les épreuves les plus longues, pour repartir « neuf » — ou du moins, assez frais pour continuer à raisonner.

Kílian Jornet, lui, a expérimenté des arrêts éclairs de quelques secondes à peine, se laissant tomber au sol le temps que son corps lâche, avant de repartir. Ce n’est pas du vrai sommeil, mais une pause symbolique, une respiration qui trompe l’esprit.

3. Les vraies pauses : une heure ou plus

Sur des courses démesurées comme le Tor des Géants (330 km, 24 000 m de dénivelé) ou la Diagonale des Fous à La Réunion, les « vraies pauses » deviennent incontournables. Certains se couchent une heure, parfois deux, dans les bases-vie. Ces choix coûtent du temps, mais permettent d’éviter l’écroulement complet.

Le Français Jules-Henri Gabioud, vainqueur du Tor des Géants 2011, raconte qu’il avait dormi un peu plus de deux heures en tout, réparties en trois étapes, pour garder les idées claires dans la dernière partie de la course.

Le dilemme est là : chaque minute de sommeil perdue est une minute de course en moins… mais parfois, une minute dormie équivaut à des kilomètres sauvés.

Le rôle du mental et des hallucinations

Le manque de sommeil ne se contente pas de fatiguer le corps : il dérègle aussi la perception. Le cerveau privé de repos se met à « remplir les vides » de manière fantaisiste, un peu comme lorsqu’on rêve. Résultat : des illusions visuelles, auditives ou même tactiles surgissent sur les sentiers.

Sur l’UTMB ou le Tor des Géants, nombreux sont les récits de coureurs qui jurent avoir croisé des animaux imaginaires — un bouquetin qui n’existait pas, un chien qui les suivait. D’autres voient des maisons fantômes dans un amas de rochers, ou des visages sculptés par la nuit dans des troncs d’arbres. Certains entendent même des voix, comme si la montagne elle-même leur murmurait des encouragements ou des reproches.

Ces phénomènes ne sont pas réservés aux “poètes fatigués” : ils sont bien documentés par les chercheurs. En effet, lors de diverses recherches, plusieurs participants rapportent des hallucinations visuelles après plus de 30 heures d’éveil. Ce n’est pas une pathologie, mais une réponse du cerveau à l’épuisement : quand la frontière entre veille et rêve s’efface, l’imagination prend le relais.

Alors, comment réagir quand le réel se brouille ?

La pire erreur serait de paniquer ou de croire que “tout est perdu”. Les coureurs expérimentés savent au contraire accueillir ces hallucinations comme des compagnons de route. François D’Haene raconte avoir parfois pris ces visions comme un signe qu’il était temps de se recentrer ou de s’imposer une micro-sieste. D’autres choisissent d’en rire : « À partir de 150 km, je sais que les rochers se transforment en vaches… alors je leur dis bonjour et je continue ! »

Le mental joue ici un rôle clé. Celui qui accepte ces distorsions garde le fil de sa course. Celui qui s’y accroche ou s’en effraie risque au contraire de perdre pied. En ultra, la lucidité ne consiste pas seulement à rester éveillé, mais à cohabiter avec ses propres illusions.

🛠️ Conseils pratiques pour les coureurs

Ne pas improviser : tester bien en amont à l’entraînement les effets de la privation de sommeil et des micro-siestes. Cela peut passer par des sorties de nuit, l’enchaînement de deux longues séances rapprochées, ou encore des mini-repos planifiés pour sentir leur impact.

Anticiper : identifier sur le parcours les bases-vie ou zones où une pause serait possible.

Écouter son corps : perte de lucidité = alerte rouge (déséquilibre, trajectoires imprécises, risque de chute).

Trouver sa stratégie personnelle : il n’existe pas de recette unique. Certains courent sans dormir 24–30h, d’autres performent mieux avec 2 ou 3 micro-siestes bien placées.courir

Les grandes cohortes : que nous apprend la recherche récente ?

À ce stade, il serait tentant de croire que le sommeil en ultra est affaire d’individus singuliers qui ferment les yeux vingt minutes ou de coureurs anonymes qui s’effondrent sur un banc. Mais la science, elle, aime compter, comparer, corréler.

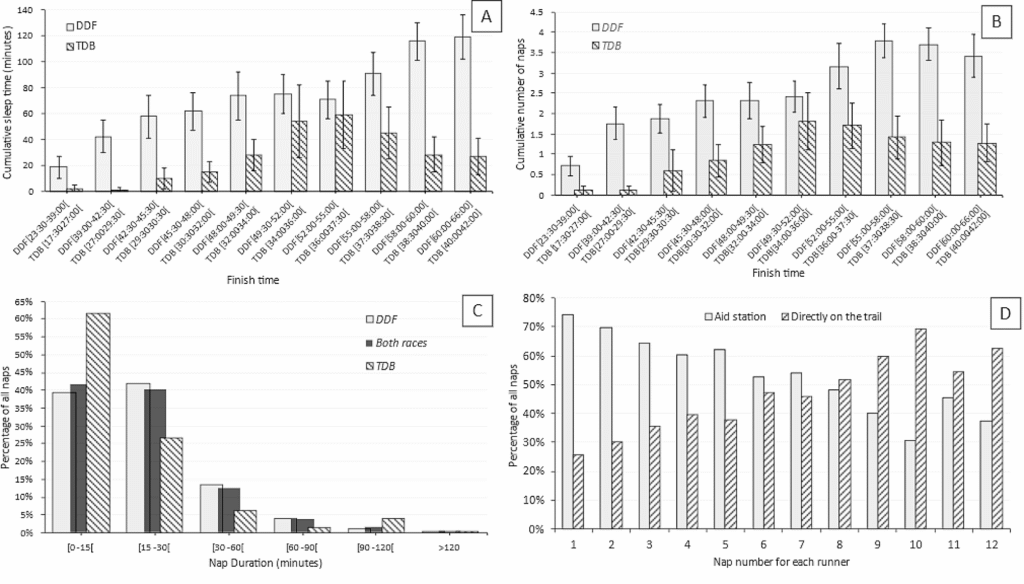

En 2024, une étude de grande ampleur menée sur 1 154 coureurs du Grand Raid de La Réunion (Médecine du sport – Ouvert) a confirmé l’ampleur du phénomène.

Les résultats sont sans appel :

58 % des coureurs avaient prévu une stratégie de sommeil avant ou pendant la course.

La plupart commençaient avec une dette de sommeil d’environ 50 minutes par semaine.

77 % ont dormi en course, mais très peu : en moyenne 76 minutes sur un 165 km, 27 minutes sur un 111 km.

80 % ont rapporté des symptômes liés au manque de sommeil (hallucinations, chutes, désorientation).

La récupération était relativement rapide (deux jours en moyenne), mais 22 % estimaient que le manque de sommeil augmentait leur risque d’accidents dans la vie quotidienne.

On retrouve ici une dialectique éclairante : moins on dort, plus on va vite — c’est ce que montrent les statistiques UTMB. Mais plus on joue avec la dette de sommeil, plus on augmente les risques : chutes, erreurs de jugement, mises en danger parfois graves.

En d’autres termes, dormir ou ne pas dormir n’est pas seulement un choix de performance : c’est aussi une question de sécurité, d’intégrité, et même d’après-course.

Pour conclure

Le sommeil en ultra est un paradoxe fascinant : allié invisible ou adversaire redoutable. Trop l’ignorer mène à l’abandon, trop l’embrasser fait perdre un temps précieux. Le défi, pour chaque coureur, est de trouver cet équilibre fragile entre vigilance, performance et survie.

Cet article n’est que le début d’une série consacrée au sommeil et l’endurance. Les prochains exploreront d’autres territoires : l’art de la sieste en ultra, les rêves qui surviennent en course, et la récupération post-effort.

Parce que courir longtemps, c’est aussi apprendre à dormir autrement.

📚 Références

- Hurdiel, R., Pezé, T., Daugherty, J., Girard, J., Poussel, M., Poletti, L., Basset, P., & Theunynck, D. (2015). Combined effects of sleep deprivation and strenuous exercise on cognitive performances during The North Face® Ultra Trail du Mont Blanc® (UTMB®). Journal of Sports Sciences, 33(7), 670–674.

Poussel, M., Laroppe, J., Hurdiel, R., Girard, J., Poletti, L., Thil, C., Didelot, A., Chenuel, B. (2015). Sleep management strategy and performance in an extreme mountain ultra-marathon. Research in Sports Medicine, 23(3), 330–336. Routledge.

Fullagar, H. H., Skorski, S., Duffield, R., Hammes, D., Coutts, A. J., & Meyer, T. (2015). Sleep and athletic performance: The effects of sleep loss on exercise performance, and physiological and cognitive responses to exercise. Sports Medicine, 45(2), 161–186.

Hurdiel, R., & al. (2018). Sleep and performance in endurance sports. Current Sleep Medicine Reports, 4, 114–126.

- Kishi, A., Millet, G. Y., Desplan, M., Lemarchand, B., & Bouscaren, N. (2024). Sommeil et ultramarathon : étude des schémas, des stratégies et des répercussions de 1 154 coureurs d’ultramarathons en montagne. Médecine du sport – Article 34. https://doi.org/10.1186/s40779-024-0034

Philip, P., Taillard, J., Sagaspe, P., et al. (2004). Fatigue, sleep restriction and driving performance. Accident Analysis & Prevention, 36(2), 313–318.

Stampi, C. (1992). Why We Nap: Evolution, Chronobiology, and Functions of Polyphasic and Ultrashort Sleep. Birkhäuser. (référence classique sur les siestes ultracourtes, utilisée aussi par les navigateurs).

Van Dongen, H. P. A., Maislin, G., Mullington, J. M., & Dinges, D. F. (2003). The cumulative cost of additional wakefulness: Dose-response effects on neurobehavioral functions and sleep physiology from chronic sleep restriction and total sleep deprivation. Sleep, 26(2), 117–126. https://doi.org/10.1093/sleep/26.2.117